Владимир Шлаин

Трубецкой

(Светлой памяти Андрея Владимировича Трубецкого посвящается)

Чувство собственного достоинства —

вот загадочный инструмент:

созидается он столетьями,

а утрачивается в момент.

(Булат Окуджава)

Однажды, перед самым моим отъездом в Израиль, я оказался за столом в очень интересной компании. Во главе стола сидел высокий человек с удлиненным аристократическим лицом и прямой спиной: князь, доктор биологических наук — физиолог Андрей Владимирович Трубецкой; рядом со мной сидел художник — князь Илларион Голицын, а напротив — архитектор Елена Трубецкая, урожденная Голицына, жена Андрея Владимировича, и рядом — старушка, теща Андрея Владимировича, урожденная Шереметева. А каким боком я там присутствовал? Объясняется очень просто: Андрей Владимирович был мой бывший заведующий лабораторией «Физиологии коронарного кровообращения» Института кардиологии имени Мясникова. Нас связывала взаимная симпатия и общая работа в прошлом. Узнав, что я уезжаю из страны, он пригласил меня к себе в гости, где также присутствовали его родственники.

Поражали две вещи: первaя — абсолютная простота обстановки в квартире: вместо книжных полок — простые доски, отсутствие телевизора, видимо, по принципиальным соображениям, чрезвычайно простая мебель, но на стенах — бесценные старинные портреты предков; вторaя — какая- то «звенящая» простота общения. У меня возникло ощущение, что я попал в общество давно знакомых мне людей, хотя знал только Андрея Владимировича. Прошло четверть века, и я плохо помню, о чем шел разговор за столом. Помню только, что спросил Трубецкого о его отношении к вновь организованному Дворянскому Собранию, на что он ответил: «Да они какие-то ряженые, большинства из них мы не знали…»

Трубецкой по матери (Голицыной) был внуком Московского городского головы, а по отцу — в близком родстве с такими известными людьми, как скульптор Паоло Трубецкой, философ, лингвист и славист Николай Сергеевич Трубецкой (живший в эмиграции в Австрии и умерший от инфаркта после одного из допросов в гестапо). Отец Трубецкого был писателем, другом Пришвина.

Попал я в лабораторию Трубецкого в 1974 году по распределению после института, хотя и был по образованию компьютерщиком.

Занимался я биокибернетикой — математическим моделированием системы кровообращения, а также статистической обработкой диссертаций многочисленных аспирантов. В лаборатории был очень интересный состав сотрудников: невестка бывшего министра иностранных дел Литвинова и по совместительству мать известного диссидента Павла Литвинова, пра-пра-пра…внучка Дениса Давыдова, родственник Этель Лилиан Войнич — автора знаменитого романа «Овод», а также Людмила Трофимовна Лысенко — дочь, не к ночи будь упомянутого академика. Была она некрасива и мужеподобна, с тяжелым характером и явно «ушибленная» жизнью, ей приходилось расплачиваться за грехи отца. Лысенко рассказывала, что на каком-то экзамене в университете ей в билете попался вопрос о «лысенковщине». Всегда при упоминании термина «ученые» она иронически говорила — «шибко ученые». Но работником она была самоотверженным. Сам Трубецкой знал академика Лысенко лично и считал его психически нездоровым человеком.

Думаю, что причиной такого интересного состава лаборатории было то, что, «советская» биология плохо финансировалась, и туда свободно принимали людей с «сомнительным» происхождением и биографией, и их потомки шли тем же путем. Нас иногда посещал старик, один из профессоров «биофака», — многие из сотрудников лаборатории у него учились. Поговаривали, что в молодости он был гармонистом у батьки Махно и разъезжал с ним на тачанке. Трубецкой не был простым и открытым человеком: у него в лаборатории были и недоброжелатели, упрекавшие его в том, что наука у него не на первом месте. Честно говоря, мне трудно судить об этом — я был человек другой специальности, но думаю, что надо быть очень отстраненным человеком, чтобы, прожив такую драматическую жизнь (об этом впереди!), ставить науку на первое место в жизни. Могу только сказать, что нам, молодым специалистам, он читал прекрасные лекции по физиологии. После смерти знаменитого профессора Мясникова директором стал очень хороший человек — Игорь Константинович Шхвацабая; и он, и Трубецкой «протолкнули» меня, еврея, в аспирантуру, просто из-за хорошего отношения ко мне, что, по тем временам, было практически невозможно. Видимо, они также ощущали необходимость использования математических методов в биологии. Я до сих пор вспоминаю об этом с огромной благодарностью.

Андрей Владимирович обладал потрясающей выдержкой, наверное, дающейся поколениями предков. Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос, кричал, унижал собеседника — только краснел, каким бы тяжелым и неприятным ни был бы разговор. Вообще, он жил в несколько ином мире, чем мы: когда впервые приехали канадские профессиональные хоккеисты, вся Москва стояла на ушах и не отрывалась от телевизора, все обсуждали прошедшие матчи; и когда кто-то из сотрудников спросил Трубецкого: понравился ли ему вчерашний матч, то он поинтересовался в ответ: «А во что играли?»

У него было четверо сыновей и единственная дочь — студентка биологического факультета МГУ. Однажды он пришел на работу весь красный и, никому ничего не сказав, заперся в кабинете. Позже мы узнали, что у него скоропостижно умерла дочь от внезапного кровоизлияния в мозг (если мне не изменяет память, то произошло это в День Победы или накануне), и я подумал: как же несправедлива к нему судьба, и сколько же сил нужно, чтобы пережить все это — другой бы давно сломался.

Трубецкой очень не любил и не прощал, когда кто-то из сотрудников пытался решить вопросы через его голову, но, в то же время, он был очень надежной «крышей» для нас, и все, что происходило в институте, на нас не отражалось — тоже гены! А происходило бог знает что! Атмосфера была ужасной. Дело в том, что внезапно произошли огромные перемены. Институт кардиологии вошел в состав вновь организованного Кардиологического центра Академии медицинских наук. Руководителем центра был назначен академик Евгений Чазов, крупнейший советский сановник, член президиума ЦК КПСС, по совместительству — начальник Четвертого медицинского («кремлевского») управления. Он имел прямой выход и влияние на Брежнева и был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которое получило Нобелевскую премию мира.

На мой взгляд, Чазов относится к тому типу людей, которые, по замечательному определению Гарсиа Маркеса, «заменили плотскую любовь любовью к власти», употребив всю свою энергию, ум и даже талант на продвижение своей карьеры и обеспечение личного процветания, сочетая в себе черты властителя и раба. Думаю, что если бы было указание свыше, то он без колебаний и с той же энергией возглавил бы организацию «Врачи за войну без границ». Что обычно делает новый властитель? Расставляет на ключевые посты своих людей. Первый удар пришелся по старым профессорам. Заместитель Чазова, редкостный хам, устраивал безобразные разборки, причем, сначала били по аспирантам этих профессоров. Профессора шли жаловаться Чазову — он милостиво их принимал (вышколен был чрезвычайно!), обещал во всем разобраться. Далее история повторялась. И люди не выдерживали и либо уходили, либо получали инфаркт или инсульт. Игорь Константинович Шхвацабая (светлая ему память!) умер от инсульта не старым еще человеком.

Чтобы быть справедливым, надо сказать, что вместе с Чазовым в институт пришли довольно способные молодые биохимики. Институт, конечно, нуждался в обновлении, но не такими же методами! Пришедшая талантливая молодежь со всем пылом и энергией набросилась на дочку Лысенко (ненавидя ее отца). Не думаю, что это было очень благородно — сводить счеты с бедной женщиной, но все тогда были «большевиками» и мало с чем считались, а крушить и давить кого-нибудь всегда приятно, особенно коллективно. Трубецкой, как мог, защищал ее, руководствуясь иными принципами и иной моралью, доставшейся от предков. Однако, вдруг пришел сигнал свыше, и в одночасье травля прекратилась. Видимо, у покойного академика оставались поклонники на самом верху. Вообще, между Трубецким и Чазовым существовала плохо скрытая неприязнь — если не сказать более. Люди они были ортогональными, как говорил Солженицын, разной биологической породы.

Чазову, в качестве нового руководителя Кардиоцентра, срочно понадобилось «открытие». Я уже писал, что в нашей лаборатории работал «родственник Войнич» — очень хороший физиолог, доктор наук, у него был скромный аспирант из Литвы. Он проводил исследование на сердце лягушки. Чазову работа понравилась и он срочно «пробил» ее как открытие, а «пробить» в то время он мог что угодно. В открытие он вписал себя, своего заместителя по науке и «родственника Войнич». Про аспиранта, естественно, забыли. Да кто он собственно, когда вокруг такие люди? Что чувствовал «родственник», я не знаю, но после этого он резко пошел вверх. «Медные трубы» — тяжелое испытание! За «открытие» вскоре была дана и Государственная премия.

О военной «Одиссее» (а иное название и подобрать сложно) Трубецкого мы знали немного. В основном, из его редких рассказов в узком кругу. Однажды он ездил на встречу, организованную бывшими польскими партизанами, в отряде которых он воевал какое-то время.

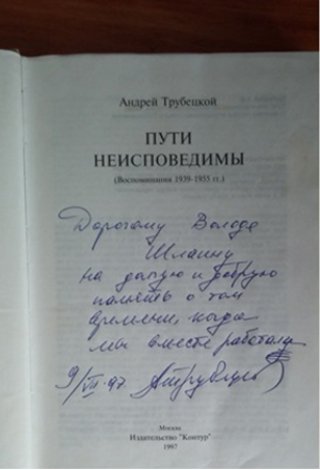

После моего отъезда в Израиль мы продолжали поддерживать отношения и обязательно встречались во время моих приездов в Москву. В один из моих визитов он подарил мне журнал «Русское богатство», в котором был опубликован отрывок из его воспоминаний. А в следующий приезд — изданную книгу воспоминаний «Пути неисповедимы» (вот уж действительно!) с трогательной надписью.

Воспоминания написаны так, что создается ощущение, что ты смотришь фильм — настолько подробно выписаны все детали: природа, погода, ржавая пуговица на гимнастерке собеседника… Видимо, этому способствовала особая фотографическая память, присущая Андрею Владимировичу. Честно говоря, меня удивляет, что современные российские кинематографисты, снимающие вымученные и фальшивые фильмы о войне в стиле американских «блокбастеров», не обратили внимание на эту книгу. Можно было создать правдивый и захватывающий сериал!

Попал Трубецкой в армию еще до войны: его призвали на курсы младших командиров. И его мать, княгиня Голицына-Трубецкая, увидев его в «буденовке», не то с грустью, не то с укоризной констатировала: «Ты в Красной Армии…» В самом начале войны их часть была разгромлена под городом Гдов. В мемуарах очень ярко описана неразбериха и беспомощность, царившая в армии в начале войны. Удивляли и первые увиденные трупы вражеских солдат: по сравнению с низкорослыми и худыми русскими солдатами, пережившими голодные годы, немцы выглядели великанами. Во время попытки выйти из окружения Трубецкой бежал, отстреливаясь, по оврагу около железнодорожной насыпи. В овраге лежал труп солдата, не захотев на него наступать, он на мгновение выскочил из оврага и тут же получил тяжелое сквозное ранение. Так он оказался в немецком плену.

Сначала он, раненый, попал в лагерь военнопленных, где царила атмосфера — «человек человеку — волк», и он пишет, что остались воспоминания только о человеческой мерзости. Там Андрей Владимирович чуть не умер, но ему улыбнулась удача — его, как тяжелораненого, перевели в госпиталь для красноармейцев в Вильно. Трудно поверить, но такой госпиталь существовал при немцах; он существовал для красноармейцев до войны, а после начала войны еще какое-то время (не меньше года) использовался по назначению. Вылечившихся отправляли в лагерь военнопленных. Позже немцы его ликвидировали, посчитав такое отношение к русским военнопленным слишком гуманным. После войны Трубецкой встречался с персоналом госпиталя и ему сказали, что он был единственный, кто не ругал Советскую власть. Находясь в плену, он считал, что это «западло» (пользуясь современным сленгом), хотя эта власть таким кровавым колесом прошлась по их семье! Отец и старшая сестра были расстреляны («десять лет без права переписки»), средняя сестра умерла в лагере. Мать была арестована, когда младшие дети болели тифом, и умерла в тюрьме. Брат отбыл весь срок в лагерях и вышел очень больным человеком — он умер в нашем институте Кардиологии, куда его устроил Андрей Владимирович.

Накануне войны в Литву из Франции приехал его дядя Миша. В Литве он был очень популярен, поскольку Трубецкие происходят от Великого Литовского князя Гедимина. До него дошли слухи, что в госпитале в Вильно лежит человек по фамилии Трубецкой. Он навел справки и оказалось, что это его племянник. Он добился от немецкого командования, чтобы ему отдали Андрея Владимировича на поруки, записав его литовцем. Таким образом он спас его от лагеря военнопленных. Андрей Владимирович поселился во вновь восстановленном имении другого своего дяди, с которым его свел дядя Миша, и получил возможность свободно перемещаться по территории, контролируемой немцами.

Интересно, что, будучи в Кенигсберге, он видел выставленную там в замке знаменитую Янтарную комнату, вывезенную оккупантами из Екатерининского дворца Царского Села. На ней были видны следы штыков. Подавалось это как возвращение подарка императора Фридриха Екатерине Первой. Позже Трубецкой видел пожар в этом замке, как раз в том крыле, где была Янтарная комната. Может быть, тогда она и погибла. Недавно я посетил Екатерининский дворец и видел вновь восстановленную Янтарную комнату — действительно чудо! Окрепнув после госпиталя, Трубецкой стал подумывать о побеге к своим. Он чувствовал себя русским человеком, и несмотря ни на что, был патриотически настроен, кроме того, у него в Москве оставалась мать, о страшной судьбе которой он в то время ничего не знал.

Постепенно, общаясь с молодежью на оккупированных немцами территориях, он стал сколачивать группу единомышленников. Они узнали, что в Августовских лесах в северо-восточной части Польши действуют партизанские отряды — ассоциирующие себя с Лондонским польским правительством в изгнании. Решено было при первой же возможности перейти к ним. Среди группы молодежи было два бывших полицая (Васька и Николай), которые клялись, что они патриоты и при переходе к партизанам честно расскажут о своей прошлой службе у немцев. Трубецкой и не догадывался, что они были завербованы немецкой разведкой («подсадные утки») для информирования о действиях и планах партизан. Когда момент настал, группа высадилась на железнодорожной станции около Августовских лесов и после длительного путешествия по лесу наткнулась на партизанских разведчиков. Поляки приняли их в свой отряд — о побеге они были оповещены заранее. Польские партизаны почти не вели активных боевых действий, так как их семьи были в заложниках. Они ожидали момента, когда подойдет «Армия Крайова», также подчинявшаяся польскому правительству в Лондоне.

Когда поблизости появился русский партизанский отряд, группа Трубецкого целиком перешла в него. Начались проверки. Трубецкой настаивал, чтобы Васька и Николай честно рассказали о своем прошлом, — они обещали, но не торопились. Однажды, когда Трубецкой и Васька были вместе, неожиданно прозвучал выстрел, и пуля прошла возле головы Андрея Владимировича. Васька стоял бледный и клялся, что выстрел был случайным. Вскоре командир отряда получил донесение из партизанского штаба и велел всем бойцам построиться на поляне лагеря. Он объявил, что по донесению русского агента, гестапо в отряд были засланы два шпиона — Николай и Василий. Их арестовали, они во всем признались и на следующий день перед строем были расстреляны (два выстрела в затылок). Перед этим Николая пытались перевербовать, но он отказался — ненавидел Советскую власть! Васькин выстрел явно был не случаен — попытка избавиться от опасного свидетеля. Какой сюжет для авантюрного военного романа!

В отличие от поляков, русский партизанский отряд вел активную диверсионную работу, особенно когда стал приближаться фронт. В акциях принимал участие и Трубецкой, хотя он пишет, что для него всегда была большая проблема стрелять в человека. Так, когда была сделана засада на грузовик с немецкой жандармерией, то он больше старался стрелять по машине, чтобы вывести ее из строя, чем по живым людям. Однако большинство партизан вело себя иначе, часто употребляя ненужную и необоснованную жестокость — война очень часто нравственно калечит и развращает человека. Трубецкой описывает эпизод, который случился в отряде, когда Красная Армия уже захватила их территорию:

«На следующем переходе мы остановились на дневку в деревне на высоком берегу полноводной речки. Был обед и все сидели в большом сарае. Вдруг вбегает Мишка Когут и хватает автомат с криком: «Немцы, там в речке!» Все, похватав автоматы, выскочили из сарая и, стреляя, помчались вниз к воде. Миша показывал на прибрежные кусты и кричал: «Не стреляйте!» Огонь прекратился, и я, выдвинувшись вперед, стал кричать по-немецки: «Не бойтесь, вылезайте!» Под берегом, в кустах, по грудь в воде показались человеческие фигуры. Я подал руку и помог им вылезти. Немцев было четверо, одеты они были в крестьянские зипуны, но их выдавали военные фуражки. Это была одна из многочисленных групп, выходивших из окружения. Владимир Константинович спросил, кто такие, откуда идут, из каких частей, потребовал солдатские книжки. Те отдали. «Ну, дело ясное», — сказал он и стал оглядываться, как бы ища и выбирая кого-то. И тут — я никогда не забуду этого — эти лешки и сашки, масляно заулыбались, глядя ему в глаза и тыча себя в грудь, стали, перебивая один другого, просить: «Мне, мне, я, я», — как будто дело заключалось в том, кому из них проехаться верхом на лошади командира. Оживленная группа повела немцев за сараи. Как их там расстреливали, я не знаю. Меня поразила эта страсть — убить человека. Поразила и жестокость командира. Зачем было убивать этих немцев? Такой поступок еще можно объяснить, если дело было бы в тылу у немцев, когда пленных деть некуда. А здесь? Да сдай ты их в ближайшую комендатуру, пусть до нее будет хоть пятьдесят километров. Не знаю, может быть, если бы я провел всю войну на фронте, то тогда и у меня было бы такое же ожесточение? Мне вспоминается рассказ из фронтовой жизни брата Владимира. Дело было в Карпатах. Машина, на которой они ехали — это была разведка — не то подорвалась, не то просто завалилась в кювет. Им пришлось выскакивать из машины, разбегаться, и тут их начали обстреливать и ловить. Сидя в кустах, мой брат слышал, как переговаривались двое, искавших его. Это были власовцы. Один, судя по голосу, совсем мальчишка. «Да здесь он, здесь, где-то в кустах», — говорил старший. «А если найдем, дашь мне его расстрелять?» — просил младший».

Вскоре партизанский отряд влился в ряды наступающей Красной Армии. Трубецкой послал письмо домой через знакомого, ехавшего в Москву. И через какое-то время тот привез ему ответное письмо:

«Писала двоюродная сестра Соня. Я читал в каком-то тумане, столбняке. Память механически фиксировала: мать была арестована и скончалась в тюрьме, умерла сестра Татя, любимая моя сестра, арестованная еще в 1937 году. Об отце и старшей сестре ничего не было слышно. Старший брат Гриша продолжал сидеть в лагере под Томском. Два младших брата — Владимир и Сергей — в армии, Владимир на фронте. Сестра Ирина работала в почтовом вагоне, самый младший брат Георгий находился в лесной школе после сыпного тифа. Далее шло перечисление новых жертв. Умер в заключении муж Сони, и она осталась с тремя маленькими детьми. Так же погиб в лагере двоюродный брат Владимир Голицын, обаятельнейший и остроумнейший человек, художник, с семьей которого я так сошелся в Дмитрове. Скончался брат матери, дядя Миша; муж двоюродной сестры Кати пропал без вести на фронте… А в голове стояло одно: мать умерла, умерла в тюрьме… Это было страшно. Оправдались мои самые ужасные предположения, которые я гнал от себя, говоря, что так не может быть… Дни для меня потускнели. Все эти годы тянули меня домой две силы — мать и Родина. Одной не стало. Это было тяжело».

Во время наступления с частями Красной Армии Трубецкой получил второе ранение. После госпиталя он снова вернулся в свою часть и закончил войну в Чехословакии, недалеко от Праги. Вернувшись в Москву, он поступил на Биологический Факультет МГУ, женился по большой любви на своей родственнице Елене Голицыной. Венчались в церкви. Казалось бы все — конец мытарствам. Но у человеческой судьбы своя логика, если она, конечно, вообще есть! Трубецкого стали вызывать в МГБ на Лубянку и вербовать к сотрудничеству с «органами». Он отказался. Вызывали несколько раз, а затем арестовали и дали 10 лет лагерей за «измену родине»?! Правда, Андрей Владимирович пробыл в заключении всего пять лет — спас, по выражению его сокамерника, «биологический фактор» — смерть Сталина. В воспоминаниях очень подробно описываются быт, нравы и сокамерники его арестантского пути: Лубянка, Бутырка и лагерь особого назначения в Джезказгане (Степлаг) — без права свиданий.

Поначалу Трубецкому повезло — он как студент биофака сумел пристроится в лагерную больницу и проработал там какое-то время. Но опять его стали вызывать к «оперу» и предлагать «стучать» — он, естественно, отказался и «загремел» в режимную бригаду, работающую на медных рудниках. Его жена ходила в МГБ и хлопотала о свидании — ей сказали, что разрешить не могут, но может быть ей удастся получить свидание на месте. И вот она, маленькая, слабая женщина, на свой страх и риск поехала в эти ужасные и опасные края, но и там свидание не разрешили. Узнав от вольных, где заключенные режимной бригады работают, она подошла к колючей проволоке и попросила «зеков» позвать Трубецкого. А дальше как в кино: Трубецкого позвали, и они шли с разных сторон колючей проволоки — метрах в десяти один от другого — и просто смотрели друг на друга. Стоявшие заключенные поклонились и сняли шапки…

Андрей Владимирович Трубецкой и

Елена Владимировна Трубецкая (Голицына),

Джезказган 1954

Когда в лагерь дошли слухи о деле врачей, то один из бандеровцев сказал загадочную фразу: «Усатый за жидов взялся — теперь ему конец». И как говорится: в воду глядел! После смерти Сталина режим в лагере стал слабеть, заключенные стали убивать стукачей, требовать пересмотра дел. В соседнем отделении лагеря в Кенгире произошло восстание, которое было зверски подавлено танками (эта история ярко описана у А.И. Солженицына). Лагерь в Джезказгане тоже стоял на грани восстания — была объявлена забастовка. Но после того как заключенные увидели, что лагерь окружают танки, было решено выйти на работу. Вскоре постепенно начались освобождения. Освободили и Трубецкого, а через какое-то время полностью реабилитировали. Андрей Владимирович закончил МГУ, стал доктором наук и отцом большого семейства. На средства семьи Трубецких и по проекту жены Андрея Владимировича была восстановлена Никольская церковь в селе Озерецком Сергиево-Посадского района. Умер Андрей Владимирович в 2002 году в возрасте 82 лет. Его «Одиссея» закончилась навсегда. А для меня он был и остается примером человеческой стойкости и порядочности.

* * *

По российскому телевидению шел цикл передач об аристократических династиях Российской Империи. Вела этот цикл популярная журналистка Фекла Толстая (сама из «бывших»). Одна из передач была посвящена Трубецким. Во время передачи ведущая брала интервью у Николая Андреевича Трубецкого, одного из сыновей (бизнесмена) тогда уже покойного Андрея Владимировича. И Николай сказал, что происхождение мешает ему вести бизнес, так как есть много вещей, через которые он не может переступить по моральным соображениям, но через которые многие бизнесмены переступают с легкостью, а он не хочет, чтобы потомки говорили, что он опозорил свой род, хотя были и такие.

С ходом истории потомственная аристократия христианского мира потеряла свое былое могущество, но, на мой взгляд, стала играть совершенно другую — очень важную роль. Аристократия, с ее обостренным чувством чести, собственного достоинства, с чувством долга перед своей страной стала основой морального скелета общества, сохраняя светские и религиозные традиции. Страны, где проводилось избиение аристократии, заплатили за это ужасную цену — это можно видеть на примере Великой Французской революции и Октябрьской революции в России. Истребив моральную и религиозную основу страны, население начинало жить в совершенно иных, перевернутых координатах, где порядочность и человечность считалось злом, а жестокость и беспринципность — нормой. К сожалению, русская интеллигенция, частью истерично экстремистская, частью либерально прекраснодушная, вообразившая народ таким, каким он никогда не был, внесла свою черную лепту в идеологическую делегитимацию русской аристократии и религиозных институтов, ничего не предложив взамен, и ох как за это поплатилась! Бунин в своих «Окаянных днях» пишет, что когда они, смертельно устав от красного террора и полного хаоса жизни, с надеждой ждали белых, то один из знакомых либеральных профессоров высказался, что белые ограничивают свободу слова. Бунин резюмирует: «Кусаться хочется!»

Несломленный

(история портрета)

Сергей Михайлович Ивашёв-Муратов, художник (1900–1992). Был арестован в 1947 году, обвинен в антисоветской агитации и терроризме, приговорен к 25 годам лагерей. Некоторое время находился одновременно с А.И. Солженицыным в «шарашке» Марфино. Солженицын вывел его под именем Кондрашева-Иванова в романе «В круге первом». Потом он находился в Степлаге под Джезказганом. В 1954 году освобожден из лагеря и отправлен на поселение в Караганду. Вернувшись в Москву, продолжил заниматься живописью. Считается, что его лагерные работы не сохранились.

Сотрудник Музея «Мемориала» Светлана Фадеева беседует с автором книги «Ахтырка и князья Трубецкие» Татьяной Васильевной Смирновой.

— Как я поняла, Вы знаете о существовании по крайней мере одной сохранившейся работы этого художника, написанной в лагере. Что это за работа?

— Это портрет Андрея Владимировича Трубецкого. Он написан Ивашёвым-Мусатовым в 1954 году, в Степлаге. Познакомились они в 1951 г., когда Трубецкой находился в режимной бригаде, собственно внутренней лагерной тюрьме. Изредка заключенным разрешали ходить по зоне. Вот однажды и произошла первая встреча. Позже они довольно много общались.

— Но почему на портрете Трубецкой в белой шапочке?! Вы же говорили о режимной бригаде, значит, он был на общих работах.

— Когда они впервые познакомились, так и было. Он работал в котловане на кирпичном заводе, в каменном карьере. А ко времени создания портрета был уже фельдшером в лагерном лазарете. Потому и белая шапочка. «Медики в зоне, — писал Трубецкой, — всегда носили такие шапочки, символ особого положения, охранная грамота».

Художник замечательно передал суть этого человека.

— Как Вы думаете, почему художник не написал портрет Трубецкого сразу, когда они только познакомились?

— Он написал портрет несломленного человека. Нет, я не хочу сказать, что во время тяжелой работы на каменном карьере или в котловане кирпичного завода Трубецкой был сломлен. Как раз в тот период к нему в лагерь приезжала жена — Елена Владимировна. Случай небывалый по тем временам! Свидания не дали. Но она увидела его через колючую проволоку, когда бригада возвращалась с работы на зону. Как боялась, что увидит его сломленным! Знала, что не может сломиться его сильный дух, с честью прошедший огонь и воду. И все же… И тут увидела его. Он стоял перед ней «стройный, бодрый, загорелый, родной».

Видимо, эта несломленность духа особенно ярко выявилась в его внешнем облике, когда он попал на работу в лазарет. Тогда и написал его художник.

Международное общество «Мемориал»:

Проект «Уроки истории. XX век»

(фрагмент интервью)

На странице «Наши авторы» вы можете найти ссылки на другие публикации Владимира Шлаина в журнале.

Мария Ольшанская