Михаил Трибельский

Сказки осеннего ветра

Иллюстрации Марины Малышкиной

Пролог

Сложно пробивались сказки доктора физ.-мат. наук профессора Михаила Трибельского к читателям. Он и писал-то их не в самое лучшее для себя время — выпускнику МГУ временно был заказан путь в академическую науку. Но все плохое когда-нибудь да кончается, и написанные в юности добрые умные сказки обрели надежду на издание. Автор собирался опубликовать их в Японии, где проработал много лет, но что-то не связалось. Потом они год, наверное, «пылились» в одном из файлов моего компьютера. Но и у Сказочников бывают юбилеи, о чем Михаил молчал, а я, узнав о дате, совпавшей с Новым годом, решила, что самое время — напечатать сказки у нас в журнале, с иллюстрациями и фрагментами оформления для типографского издания. Однако и это не все. Оказалось, что у сказок, написанных в начале 70-х годов, есть поздние редакции. Поздние редакции меня никак не устраивали, поскольку формат нашего журнала — это остановившиеся мгновения прошлого, это попытка сохранить уходящие «портреты» мгновений в их неприкосновенности, в их естественности, искренности, даже неумелости. Для меня эти мгновения — словно фотографии из старого потертого альбома, когда смотришь и восхищаешься, смотришь и пытаешься понять ту или иную загадку, смотришь и втягиваешься в игру воображения. Мне жаль было того мальчика — умного, прочитавшего кучу разных книг, я даже могла бы сказать по сказкам, каких именно. Он должен был прийти к нам из прошлого прежним, а я должна была защитить его и его сказки от профессора и автора. И полетели по всему миру электронные письма к моим друзьям, которым я пыталась донести идею публикации. Последним подключился автор. Он настаивал на своем праве на правки, а я на редакторском видении. Но если женщина чего-нибудь хочет… И я нашла выход, уступив, но не совсем. «Сказка о Старом Ученом» у нас будет иметь два финала — поздний авторский и прежний, пришедший к нам из 70-х.

Остается только поздравить наших читателей с Новым годом, Михаила Трибельского с юбилеем, а себя с победой и удачной новогодней страничкой в журнале.

Мария Ольшанская

Сказки Осеннего Ветра

Моему отцу

Исааку Абрамовичу Трибельскому

Слышали ли Вы ту неровную, зябкую дробь, что выбивают на стекле дождевые капли, когда ненастный Осенний Ветер вдруг бросит в Ваше окно полную их пригоршню? Слышали ли Вы, как сырыми, холодными вечерами Осенний Ветер свистит в голых ветвях деревьев, срывая с них последние увядшие листья?

В такие вечера хорошо сидеть

у камелька, утонув в мягкости старого кресла, маленькими глотками пить крепкий горячий кофе, слушать, как головни, стреляя, рассыпаются жарко тлеющими углями, молчать

и думать. Ведь всегда есть о чем подумать в такие вечера, когда Осень стучит дождем

в затворенное окно, а колеблющиеся языки огня бросают на стены комнаты багровые отблески и огромные качающиеся тени…

Слышали ли Вы, как завывает

Осенний Ветер в печной трубе? А не приходила ли Вам когда-нибудь в голову мысль, мысль о том, что Ветер может быть не так зол и не так уж неистов. Мысль о том, что Вы сидите в тепле у огня, и крепкий ароматный кофе с каждым глотком чуть-чуть обжигает Вам губы и кончик языка, а Ветер… Ветер должен, как бездомный пес, скулить под Вашими окнами, и в целом мире нет никого, кто мог бы открыть ему дверь и впустить обогреться. Что из года в год он все скитается по миру, завывая в ущельях улиц, и разрывая облака о вершины горных пиков.

Нет?.. Не приходила? Так подумайте об этом и вслушайтесь в песни Осеннего Ветра. Уверяю Вас, Вы услышите много, много интересного. Нужно только уметь слушать,.. уметь слушать,.. уметь слу-у-у-шать,.. уметь…

I had a dream, which was not all a dream… (G. G. Byron) Hикто не будет плакать и смеяться: Я сам себе рассказываю сказки И жду, когда они начнут сбываться. А сбывшимися сказки не бывают… (Ю. Кукин)

Содержание

Сказка о Дороге

Сказка о Старом Ученом

Сказка о Маленькой Фее и Большой Любви

Сказка о Сказках

И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. … И, значит, остались только иллюзия и дорога. (Иосиф Бродский)

Счастье не в том, чтобы найти. Счастье в том, чтобы искать!

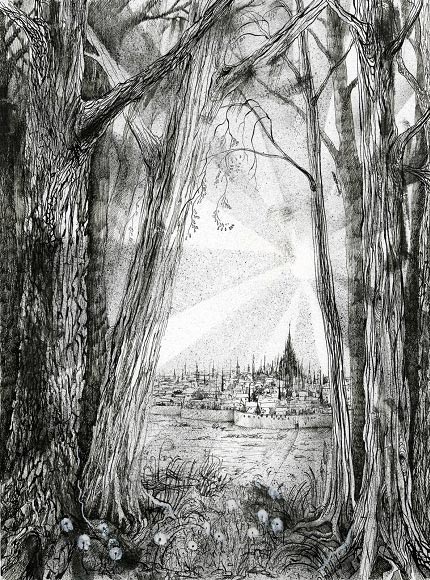

Лес был стар и Лес был дремуч. Огромные сосны вспарывали острыми верхушками голубизну небес, и века разбивались о необъятные стволы, одевая их бородой седого мха и разлетаясь дождем сухой хвои. А когда беспощадное время все-таки одолевало какого-нибудь лесного исполина, он еще долго стоял, опираясь на могучие, бугристые корни, мертвый и величественный, вместе с живыми братьями. А потом, наконец, рушился, с громким треском подминая под себя маленькие деревца. Лес вздыхал тяжело и протяжно, и тишина вечности смыкалась над поверженным великаном.

А у самого края Леса, там, где тонкая зеленая поросль, сменявшая столетних исполинов, уступала место полевой траве, там, где солнце щедро рассыпало свои лучи по благодатной земле, там, зубцами крепостных стен, неприступностью сторожевых башен, кривизной узких улиц, пышностью дворцов, ветхостью хижин, шумом рынка, лавками менял и погребами виноторговцев, кровавой пылью эшафотов и пьяной удалью головорезов, блеском рыцарских турниров и тишиной фамильных склепов раскинулся Город.

Город был стар, и Город был богат. Не одно только время выщербило камни городских стен. Эти камни помнили кривые мечи иноверных врагов и осадные машины христиан, дым пожарищ и страшные стоны умирающих, а человечья кровь полила их так же обильно, как вешние дожди окрестные поля.

За стенами Города монархия сменяла республику, республика монархию, крест превращался в полумесяц, а полумесяц сменялся крестом, и только городские стены все так же возносили к небу свои зубцы, да подъемные мосты скрипели все теми же заржавленными голосами. И все также катились за горизонт могучие зеленые волны Леса.

Множество дорог вело в Город. Множество дорог с севера. Множество дорог с юга. Множество дорог с запада. И с раннего утра до позднего вечера на дорогах клубилась пыль. Пыль, вздымаемая копытами мулов с тяжелой поклажей, копытами горячих коней, несущих всадников в железных доспехах, и пыль, поднятая простыми деревянными башмаками.

Змеи караванов вползали в Город, чтобы сменить заморские пряности и диковинные ткани на острый булат и доброе вино, и опять уползти, извиваясь в дорожной пыли.

Множество дорог вело в Город с севера. Множество дорог с юга. Множество дорог с запада. И только одна дорога вела в Город с востока. Прямая, как солнечный луч, широкая, как вольный мир, мощеная огромными каменными плитами, от самых городских ворот, она уходила все прямо и прямо, упираясь в Лес, разрубая его огромным мечом на две части и теряясь где-то в зеленых глубинах. Ни друзья, ни враги, ни купцы, ни богомольцы, никто, никогда не приходил в Город по этой дороге. И каменные придорожные столбы, увитые давно забытыми письменами, тщетно пытались поведать путникам свою, быть может, великую, мудрость.

Кто, когда и зачем построил Восточную Дорогу, осталось забытым во тьме времен. И даже Придворный Алхимик сиятельного Герцога, который прочел тысячу книг, и сам от этого ссохся и пожелтел, как лист старинного пергамента, который умел превращать свинец в золото, а золото в свинец, который узнавал по звездам будущее так же легко, как Епископ волю Господа по Святому Писанию — даже для него оставалось тайной, рассказывают ли диковинные письмена о великих походах ветхозаветных народов, об утерянных секретах древних мастеров или только о непомерной гордыне некогда всесильного властелина, самое имя которого уже давно исчезло из памяти людской.

А ночью, когда поднимались мосты, запирались городские ворота, закрывались глухими ставнями окна домов, задвигались массивные засовы в обитых железом дверях. Ночью, когда замирала жизнь в лавках торговцев заморским товаром и в погребах торговцев местным вином, в мастерских, изготовлявших рыцарские доспехи и в мастерских, делавших глиняные горшки. Когда вся эта жизнь, наполненная шумом, как весенний воздух наполнен солнцем, уступала место другой, тихой жизни.

Ночью, когда глухую вязкую тишину лишь изредка нарушали тяжелые шаги городской стражи, бесшумные шаги грабителей, да звон скрестившейся стали, да сдавленный крик человека, почувствовавшего под сердцем холодный булат.

Ночью, когда тишина разливалась по улицам и густыми, тяжелыми волнами стекала в крепостные рвы, порыв свежего ветра приносил порой из Леса стоны, от которых кровь леденела в жилах, а Старшина Городской Стражи, многое повидавший на своем веку, начинал истово креститься и поминал имя Спасителя.

Епископ говорил, что души великих грешников, которым и после смерти не дано обрести покой, бродят ночью по Лесу, приемлют страшные, жестокие муки и ропщут на Господа. Кто знает, так ли это было на самом деле, или просто свирепые звери выбирались ночью из чащи на свой кровавый пир, только никто, никогда не ходил по дороге, ведущей в Лес.

А когда маленькие мальчишки, которые во все времена и во всех странах хотят знать отчего дует ветер, отчего плывут по небу облака, почему вода мокрая, а соль соленая — которые везде и всегда хотят знать все на свете, спрашивали у своих матерей,

у своих кормилиц, у своих воспитателей, у своих учителей, куда ведет Восточная Дорога,

те, понижая голос до страшного шепота, говорили, что Восточная Дорога ведет в никуда. «Но ведь нет таких дорог, которые бы никуда не вели», — говорили мальчишки. Мальчишки иногда бывают на редкость разумны. «И все-таки эта дорога ведет в никуда», — отвечали матери, кормилицы, воспитатели и учителя. «Ничего, вот вырасту и обязательно пройду по восточной Дороге», — думал каждый мальчишка.

Но когда мальчишки вырастали,

то одни из них начинали варить

булатную сталь, которой так славился Город. Другие ссаживали этой сталью с боевых коней своих бывших друзей, третьи занимались чем-то еще, четвертые еще чем-то. И если кто-нибудь из них и вспоминал свою детскую мечту, то только затем, чтобы посмеяться над ребячьей глупостью или затем, чтобы объяснить новым мальчишкам, что Восточная Дорога ведет в никуда.

* * *

Трувер появился в Городе незаметно.

Он пришел с одним из бесчисленных караванов.

Пыль причудливыми узорами расписала его плащ,

пыль толстым слоем легла на его сапоги, пыль

перекрасила в серый цвет его нарядный камзол.

Конь его вместе с нехитрой поклажей

нес на себе пыль дальних дорог,

и устало стучал копытами,

низко опустив голову.

Но черные глаза Трувера

искрились задором,

и улыбка сбегала

по пыльным его усам,

теряясь в курчавой бороде.

Трувер не привез ни тонких заморских шелков, ни мешков с пряностями, ни искусных поделок восточных мастеров. Череда мулов, несущих тяжелые тюки на усталых спинах, не тянулась за его конем.

Веселый смех, открытый взгляд, да чистую душу привез он с собой. Да терпкий вкус дальних странствий. Да песни, дивные песни.

Многих певцов повидал Город на своем веку. Одни приходили с жаркого Юга, других вскормил суровый Север, третьи еще мальчишками бегали по его улицам. Но разными голосами, на разных наречьях и языках они пели об одном и том же. Прекрасные и недоступные дамы их песен благословляли могучих рыцарей на ратные подвиги. Кровь неверных лилась в них рекой. Доблестные рыцари сражались с полчищами сарацин, с великанами и огнедышащими драконами, со злыми карлами-колдунами и либо наголову разбивали врагов, либо умирали с именем Господа на леденеющих устах. И тогда Ангелы Господни спускались с Небес, чтобы проводить души мучеников к Небесным Вратам.

Ни великих подвигов, ни кровавых сеч, ни огнедышащих драконов не было в песнях Трувера. Дальние страны манили в его песнях неразгаданными тайнами. Ветры теплых морей гнали в них набухшие ливнями облака. Зной раскаленной пустыни сменялся в них лесной прохладой, а злые туманы малярийных болот колючим безмолвием заснеженных степей.

Песни его, подобно вольному ветру, уносились туда, где жаркая голубизна небес смыкалась с прохладной зеленью земли, затем, чтобы никогда уже не вернуться обратно. Эти песни, эти странные, эти неслыханные, эти чудесные песни заставляли горожан забывать, что дома их ждут долги, затаившись в сухом, шуршащем пергаменте герцогских грамот или толстых книгах ростовщиков, а в тесных, пыльных мастерских тяжелая работа. Давно молчавшие струны начинали звучать в их душах, вызывая непонятные желания и смутные, забытые воспоминания…

Всюду, где бы ни появлялся Трувер, он был желанным гостем, даже кривые и узкие улицы Города становились прямее и шире, когда он ступал по ним. Сам сиятельный Герцог пригласил Трувера в свой замок, чтобы убедиться так ли в самом деле чудесны его песни, как о них говорят. И едва Трувер закончил петь, Герцог предложил ему навсегда остаться в замке и посулил огромное жалование.

— Ваша светлость, — ответил Трувер, — для меня большая честь то, что Вы столь высоко оценили мой скромный талант, но чтобы петь о дорогах, надо шагать по ним. Песню нельзя сложить под каменными сводами, как нельзя вырастить сосну в цветочном горшке.

— Он непозволительно дерзок, — подумал Епископ, который тоже пришел послушать Трувера. — И, помнится, мне доносили, что в какой-то таверне он непочтительно отзывался о Господе нашем… Не сжечь ли его на рыночной площади? Ничто так не разжигает пламень веры в сердцах прихожан, как огнь костров, на которых горят еретики…

Тонкими, унизанными перстнями пальцами Епископ взял со стола витой серебряный кубок, полный рубиновой влаги, и отпил маленький глоток.

— Впрочем,.. впрочем, вряд ли это будет прибыльным для Святой Церкви делом. Много ли возьмешь с бездомного бродяги, у которого весь скарб умещается в дорожной суме, а кошелек так же пуст, как голова Герцога… Лучше выбрать какого-нибудь торговца-еврея. Их всегда можно обвинить в чем угодно, хоть в колдовстве.

И Епископ крошечными, медленными глотками принялся потягивать из кубка сваренное с пряностями дорогое вино.

* * *

А Трувер все пел свои песни, неся людям радость, будя мечту в душах, разучившихся мечтать. Пока однажды не случилось то, что должно было случиться.

Был теплый летний вечер. Багряное солнце клонилось к закату. Оно поранилось о край острой тучи, и яркая кровь его брызнула в небо, собираясь тяжелыми каплями в ложбинах облаков и стекая за горизонт. Длинные черные тени сторожевых башен и городских стен перелились через ров и тысячепалыми изломанными руками протянулись к Лесу.

Последний караван давно скрылся за поворотом дороги, когда из городских ворот выехал всадник. Конь его неспешно простучал копытами по подъемному мосту и остановился. Приподнявшись в стременах, всадник оглянулся на Город... Закатное солнце догорающими лучами осветило живые глаза, орлиный нос, усы и курчавую бородку Трувера. Мгновение он и Город смотрели друг на друга, потом Трувер пришпорил коня и поскакал вперед. Спиною к солнцу, вперед, вдогонку за последними его лучами. Вперед. Вперед по Восточной Дороге.

* * *

Никто, никогда не видел больше Трувера. Но странные слухи поползли вдруг по Городу. Даже сам Епископ, который сотнями ушей слышал обо всем, что делалось в Епархии и не только в Епархии, не знал, кто их принес. Но разве дано кому бы то ни было узнать, откуда берутся слухи?

А слухи росли, ширились, переползали из дома в дом. И скоро уже весь Город говорил о том, что Восточная Дорога ведет не в никуда, не к душам великих грешников, не к мукам жестоким и страшным. К счастью ведет Восточная Дорога, к несметным сокровищам, в сравнении с которыми богатства всего Города ничтожны и жалки, как ничтожна и жалка дождевая грязная лужа в сравнении с Океаном.

И алчность, безжалостная, как Судьба, и ненасытная, как песок пустыни, в несколько дней сделала то, на что веками не могли подвигнуть горожан другие чувства. Первыми по Восточной Дороге потянулись бедняки. Те, кому для счастья нужно было совсем немного, но которые за всю свою жизнь не могли добыть это немногое. Но маленький камешек, сорвавшийся с горной вершины, рождает лавину. И вскоре лишь дети, да древние-древние старики остались в Городе. Даже городская стража, сменив тяжелые алебарды на объемистые мешки, спешила за своей долей счастья. А зеленые волны Леса с равным безразличием смыкались как за самыми убогими нищими, так и за самыми именитыми горожанами.

Чем дальше в Лес уходила Дорога, тем труднее становилось по ней идти. Огромные стволы упавших деревьев преграждали путь. То здесь, то там молодые деревца пробивались к солнцу, взломав каменный панцирь Дороги. Лес наступал медленно, но неотвратимо. Жуткие крики, страшные шорохи неслись из его чащи. Призрачные тени неведомых чудовищ тянули к людям когтистые лапы. Ядовитые туманы наползали из глубин Леса. Но алчность, сжигавшая сердца людей неугасимым огнем, гнала горожан вперед. Вперед, мимо неведомых чудовищ. Вперед, не слыша жутких криков и страшных шорохов. Вперед, сквозь ядовитые туманы. Скорее, скорее вперед! Вперед к несметным сокровищам! И людская лавина катилась вперед, оставляя за собой трупы павших животных и людей, не выдержавших этой гонки.

Казалось, что Лесу не будет конца. Исполинские деревья, раскинувшие над Дорогой шатер зеленых ветвей, уступали место чахлой растительности зловонных болот, а за болотами опять начинался Лес. Но вот, наконец, он начал редеть. Исчезли столетние сосны-великаны. Сначала медленно, а потом все круче и круче Дорога стала подниматься вверх. И незаметно Лес исчез, остались лишь редкие одинокие деревца.

Но не колосящиеся поля, не цветущие луга, не степные просторы пришли ему на смену. Угрюмые скалы, врезаясь зазубренными вершинами в низкое серое небо, громоздились друг на друга, грозя лавинами и обвалами каждому, кто осмелился бы вступить в их серое царство.

Дорога уходила вверх. Вверх к низкому серому небу. Вверх к изломанным серым вершинам, тонувшим в серых хлопьях облаков. Так же неотвратимо рассекая серые громады скал, как раньше зеленое море Леса. Толпа Искателей Счастья заметно поредела. Они не радовались уже каждой новой жертве, вырываемой у них Дорогой, надеясь присовокупить к своей доле сокровищ долю тех, кто никогда уже не достигнет конца пути. Теперь каждый с ужасом думал, что следующим может наступить и его черед. Но неутолимая жажда все гнала их вперед. Сердце молотом стучало в висках: «Скорее, скорее, скорее!» И скалы собирали кровавую дань, ту, что не успел целиком собрать Лес.

* * *

Мост нависал над бездной. Широкая, некогда изящная арка его переносила Дорогу с одного края пропасти на другой. Но теперь, когда невидимые волны Времени расшатали его устои, вырвали из его каменного тела огромные куски, обнажив зияющую под ним пустоту, теперь мост был страшен. Чудом казалось, что он еще не исчез в разинутой пасти ущелья. И никто из Искателей Счастья, сгрудившихся на краю бездны, не решался сделать первого шага по ветхим его камням.

Но вот толпа почтительно расступилась и, бормоча замысловатые ругательства, к мосту подъехал Герцог. Конь его тяжело поводил боками, ловя разряженный горный воздух, и пена белым кружевом сбегала с трепещущих лошадиных губ на серые камни.

Тяжесть пути пригнула Герцога к луке седла. Жалкими и нелепыми казались здесь, среди грозных пиков и бездонных провалов скорлупа его панциря, тяжелый меч и непомерно огромное копье, беспомощно задравшее свое трехгранное острие к низкому небу. Но Герцог был все тот же чванливый и надменный Герцог, и спесь все так же распирала его, как теплый воздух распирает мыльный пузырь.

Герцог взглянул на мост — и вдруг, дав шпоры коню, галопом понесся над пропастью… Но мост был уже слишком стар для таких испытаний. Медленно, невообразимо медленно подломились изъеденные временем опоры. Арка моста раскололась сразу в нескольких местах. На одно, немыслимо длинное мгновение каменные обломки, вздыбленные конские копыта, развевающийся плюмаж герцогского шлема застыли в воздухе,.. и грохот обвала покрыл страшные богохульства одних и немое отчаяние других…

Толпа еще долго смотрела вниз. Туда, где вместе с рухнувшим мостом исчезли надежды, разлетевшись звездной пылью. Надежды на богатство, надежды на бездельную, бездумную жизнь, надежды на счастье!

И только один человек смотрел вперед. Вперед, на ставший теперь недосягаемым край дороги. Самый юный из всех Искателей Легкого Счастья, он смотрел вдаль. И жаль ему было не утраченных сокровищ, не рассыпавшейся в прах мечты о беззаботной жизни. Ему было жаль, что никогда уже он не ступит на плиты Дороги, лежащие по ту сторону бездны, никогда не узнает, в какие неведомые края она ведет, никогда, никогда больше не услышит волшебных песен Трувера,.. что теперь его ждет нелегкий обратный путь, а в Городе тесная и грязная оружейная мастерская и тяжелая работа от зари до зари.

* * *

Почтенный Старшина Оружейного Цеха торопливо шел по Площади. Годы согнули его спину, годы выкрасили его бороду и усы несмываемой серебряной краской старости. И все труднее становилось ему держать тяжелый инструмент в слабеющих руках. На мгновение взгляд его задержался на толпе горожан, собравшихся вокруг бродячего певца. Его черная курчавая борода, живые глаза и орлиный нос, казалось, пробудили в душе Мастера воспоминания, призрачные и неясные, как звездный свет в безлунную, туманную ночь. Забытые воспоминания, забытой юности.

Но взгляд Мастера уже потух, и привычные мысли о болезнях, о надвигающейся дряхлости, о товарах и заказчиках, о делах Цеха, затертые до дыр стариковские мысли смяли смутные образы давно прошедших дней, и обрывки их потонули в пучине небытия.

А песня Трувера взвивалась над Площадью, над крышами Города. Песнь Трувера звенела над Миром.

* * *Счастье не в том, чтобы найти. Счастье в том, чтобы искать!

Осень, 1973 г., лето 2010 г.

Старик жил в маленьком деревянном доме. Дом стоял на отшибе, и торопливые шаги одиноких прохожих едва пробивались сквозь плотную, мягко обволакивающую его тишину. Не было случая, чтобы кто-нибудь свернул на дорожку из желтого кирпича, прошел крошечный садик, в котором вместо яблонь и груш росли аккуратно подстриженные кусты роз и жасмина, поднялся по скрипучим ступеням крыльца и постучал в тяжелую темную дверь с массивной бронзовой ручкой. Прежние друзья Старика давно уже переселились туда, откуда не принято отлучаться. Новых Старик не завел. И никто, кроме старого молчаливого слуги, не нарушал его уединения.

Ежедневно, ровно в полдень рыжий веснушчатый мальчишка — разносчик местного лавочника — оставлял на пороге дома небольшую корзинку со снедью. Ни разу он не видел, чтобы кто-то открыл дверь и забрал продукты. Да иногда по желтым кирпичам стучали шаги почтальона. Он приносил какие-то толстые пакеты и опускал их в специально для этого сделанную щель в двери.

Стар и странен был этот дом. Расшатанная лесенка его крыльца вела к стрельчатой дубовой двери, где на уровне глаз тускнела давно не чищенная металлическая пластинка. Если очень всмотреться, то в ее медной зелени можно было разобрать выведенное старинными буквами с завитушками слово Professor, а чуть ниже другое, должно быть имя, но время так основательно потрудилось над ним, что с трудом можно было различить лишь несколько полуистертых букв.

Высокие окна прорезали деревянные стены дома, почти касаясь своей верхней частью красной черепицы крыши. Вечерами через эти окна пробивался мягкий желтоватый свет, и весь дом становился похожим на большой китайский фонарик. Фонарик, который Бог знает кто принес сюда прямо из старинной волшебной сказки. Принес, да так и забыл унести обратно.

Доведись кому-либо заглянуть в одно из светящихся окон, он мог бы увидеть склоненную над письменным столом сухощавую фигуру Старика, стоящую на столе старинную бронзовую лампу под зеленым стеклянным абажуром, ровный желтоватый свет которой падал на большую бронзовую же чернильницу, стопку чистой бумаги и рассыпанные по столу страницы рукописи…

Но заглядывать в окно было некому.

Иногда, теплыми летними вечерами, Старик возился в своем крошечном садике, подстригая кусты и посыпая песком дорожки, а зимой он и вовсе не показывался из дома.

Суеверные горожане побаивались старика, и когда он, одетый

в широкий черный плащ,

в четырехугольной черной шляпе

с кисточкой, шаркающим медленным шагом изредка проходил по улицам Города, стуча по плитам мостовой тонкой тростью с серебряным набалдашником, встречные прохожие кланялись, почтительно сняв шляпы, а за спиной Старика торопливо крестились и шепотом творили молитву.

Но Старик не был ни колдуном, ни чернокнижником, пузатые реторты и скрученные змеевики алхимика не пылились в подвалах его дома. Старик был математиком. Полжизни посвятил он решению проблемы, завещанной еще седобородыми философами древней Эллады.

Но год проходил за годом, страницы рукописи, исписанные четким убористым почерком, складывались в толстые тома, а решение все ускользало, и Старику все никак не удавалось поставить в рукописи последнюю точку.

Новую науку, сложную и изящную создал старик, но все так же далеко от него было решение задачи, как и в тот немыслимо далекий теперь день, когда ему впервые пришла в голову мысль попробовать здесь свои силы.

А еще Старик был поэтом. Ведь поэт — это не только тот, кто пишет стихи. Совсем не тот, кто пишет стихи. Поэт — это тот, кто умеет видеть прекрасное, и потому старик был Великим Поэтом. Многие могут видеть красоту пламенеющего заката, чувствовать очарование снежной тишины зимнего леса и сурового безмолвия горных вершин. Но только Великие Поэты могут видеть прекрасное в молчаливой строгости математики, в сухости теорем, в изяществе доказательств, в таинственной и мудрой вязи формул. Поэтому Великие Математики в душе всегда Великие Поэты, даже если при этом они совсем не пишут стихов.

В молодости Старик любил бродить по кривым переулкам и широким площадям Города, брусчатка которых вобрала в себя пыль веков. Он мог часами всматриваться в старинный мрачный полудом-полукрепость, в витой чугунный узор садовой калитки или в стертые каменные ступени Собора. Каждый день сотни горожан проходили мимо всего этого, даже не замедлив шагов. А ему стертый мрамор ступеней рассказывал старые забытые предания, массивные серые стены повествовали о войнах и дыме пожарищ, а чугунные изгибы ограды о тучных днях благоденствия и о многом, многом другом, о чем нельзя прочесть ни в одной, самой старой и самой умной книге.

Теперь те же самые здания, те же стертые ступени, те же улицы и переулки — все это говорило Старику совсем о другом. Глядя на них, он больно и отчетливо сознавал, что годы, стремительным вихрем промчавшиеся мимо годы, которые тогда, в юности, казались почти бесконечными, эти представлявшиеся такими длинными и оказавшиеся такими короткими годы, почти не оставили своих следов ни на завитках оград, ни на камнях мостовой, ни, даже, на пожелтевшем мраморе ступеней. И что скоро, быть может, уже совсем скоро, безжалостное Время сомкнет над его головой свои невидимые волны, а старые дома-крепости будут все так же надменно и безразлично смотреть слепыми глазами окон друг на друга, не видя и не желая видеть ничего на свете.

Сердце Старика наполняла грусть, и он торопился вернуться к себе, к своим цветам и своим формулам. И те и другие ждали его. Он был им нужен, только там, среди них, он мог сбросить с себя непосильную тяжесть прожитых лет и забыть, что где-то совсем рядом притаилась безносая старуха с косой, и что не сегодня–завтра она без стука откроет дверь его дома.

* * *

Был теплый вечер. Из тех, что случаются иногда поздней весной. Деревья зеленеют уже совсем по-летнему, и совсем по-летнему взахлеб щебечут птицы, а все-таки лето еще не пришло, и вечерний воздух, хотя и тепл, но пахнет-то он весной!.. Очень славные вечера случаются иногда поздней весной.

Старик сидел, склонившись над письменным столом. Лампа роняла из-под зеленого стекла круг желтого света, и легкий ветерок, влетавший в распахнутое окно, тихонько шевелил страницы рукописи. Старик писал, и формулы, стекая с острия его пера, выстраивались на белой бумаге ровными черными шеренгами. Вечер, полыхнув багрянцем, догорел и погас, а небо уже давно темнело мраком и блестело звездами, когда Старик, наконец, сдвинул в сторону исписанные листы и, подперев рукой голову, невидящим взглядом стал смотреть в окно.

И тогда весенняя ночь, сказочная, волшебная весенняя ночь хлынула вдруг в это окно, растекаясь по комнатам, поднимаясь по лестницам, вмиг наполнив и напитав собой все самые потаенные уголки старого дома. Старик не заметил, не почувствовал тех невидимых волн, что бесшумно заплескались вокруг него. Просто ему вдруг стало легко и свободно. Почему-то вспомнилось детство. Вспомнился маленький шаловливый мальчишка, который когда-то бегал по комнатам этого самого дома, вечно путаясь у всех под ногами, всех засыпал бесчисленными вопросами, смешными и нелепыми, или забирался в кабинет отца и, достав из книжного шкафа огромные толстые книги в скрипучих кожаных переплетах, затаив дыхание, бережно перелистывал тонкие пожелтевшие страницы, испещренные непонятными письменами. И хотя он прекрасно знал, что это самые обыкновенные книги, ему нравилось думать, что в них тайными знаками записаны древние колдовские заклинания, и что стоит только правильно прочесть эти магические строки, как огромные джинны предстанут перед ним в грохоте грома и слепящих вспышках молний и трубными голосами проревут: «Приказывай, о Повелитель!»

Но больше всего тот мальчишка любил поздним вечером забираться на чердак и при свете звезд разбирать груды хлама, сваленные там с незапамятных времен. Чего только здесь не было! И так ли уж важно, что найденное за спинкой старого кресла огромное серебряное блюдо оказывалось измятой оловянной тарелкой, стоило только унести его с чердака. Что пыльный лунный луч мог превратить тяжелый рыцарский щит с родовым гербом и полустертым девизом в открывшуюся дверцу старого комода. Что с того! Просто чудеса могут жить только в своем волшебном мире, так же, как звезды могут светить только из бездонной глубины ночного неба, а упав на землю, становятся кусками камня, бездушного и холодного.

Впервые за многие годы Старик не вспомнил, слегка не веря и слегка удивляясь, но почувствовал, именно почувствовал, что тем маленьким мальчишкой когда-то был он сам. Старик сидел за столом и, глядя в ночь, улыбался воспоминаниям. И вдруг, — странная, нелепая мысль пришла ему в голову. Но таково уж было волшебство этой ночи, что любая, самая сумасбродная мысль становилась не такой уж нелепой и не такой сумасбродной.

Тихо, стараясь не зашуметь, Старик поднялся, неспешно ступая, пересек комнату, бесшумной тенью скользнул в приоткрывшуюся дверь и на цыпочках стал подниматься по деревянным ступеням лестницы, ведущей на чердак. Казалось, что нечаянным шумом он боится спугнуть нахлынувшие воспоминания, развеять сгустившиеся чары. Когда рассохшаяся старая лестница неожиданно застонала протяжным, жалобным скрипом под его легкими шагами, Старик, вздрогнув, остановился, и сердце, неистово застучав в его груди, смяло тишину, бросив в уши ее обрывки громом гудящей крови.

Но лестничный скрип утонул в ночи, как в омуте. Несколько минут Старик стоял неподвижно, прижимая руку к груди, виновато и болезненно улыбаясь, потом, превозмогая нахлынувшую слабость, преодолел оставшиеся несколько ступенек и остановился перед маленькой деревянной дверцей. Почерневшая львиная голова, прикрепленная к ней вместо ручки, сжимала в зубастой бронзовой пасти массивное бронзовое же кольцо. Стоило только потянуть за него, чтобы вновь оказаться в волшебном мире детства.

Но старик почему-то медлил. Может быть, он боялся, что там, за порогом, дымка воспоминаний рассеется, и он увидит всего лишь груду пыльной рухляди, да спутанную паутину в углах. А быть может, он медлил, пытаясь продлить это мгновение неизвестности, пытаясь представить себе, что же прячется за такой знакомой и такой забытой теперь дверцей. Или просто он вспомнил, что ключ от чердака давно утерян, и вся затея показалась ему смешной и нелепой. Кто знает?..

Но вдруг порыв теплого ветра принесся по дому, ласково пошевелил Старику его седые кудри, хлопнул где-то внизу фрамугой окна, и… тихонько скрипнув, дверь медленно и плавно открылась сама собой.

«Должно быть сквозняк, — подумал Старик. — Однако, странно, что дверь не заперта». И, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, он переступил порог.

Нет, ночь не обманула Старика.

Ее волшебство не рассеялось, не запуталось в пыли и паутине чердака. Все здесь было так же, как в далеком-далеком детстве. Серебряные колонны лунного света упирались сияющими основаниями в захламленный пол чердака. Сломанные стулья, продавленные кресла, пузатые комоды беспорядочно громоздились друг на друга, едва различимые в призрачном лунном свете. Но все это: и старые, отслужившие свой век вещи, и лунный свет, и пыльная тьма в углах — все имело какой-то необыкновенный, непостижимо волшебный смысл.

Старик вглядывался в скрытые полумраком предметы — и вновь ему казалось, что вон за той стопкой книг прячется лукавый скрюченный старичок-домовичок, вон из-за того шкафа ему хитро подмигивает смеющейся гном,

а в углу глыбой мрака чернеет рыцарь-исполин в изрубленных, тронутых ржавчиной доспехах, и огромный двуручный меч грозно поблескивает у его бедра…

Забыв обо всем на свете, Старик стоял, затаив дыхание, и повернувшее вспять время мгновение за мгновением дарило ему волшебство вернувшегося детства. А лунные лучи неслышными медленными шагами творили свой извечный путь, взбираясь на крышу и переползая с нее на старинный крутобокий шкаф с покосившейся дверцей. Наконец, один из серебряных лучей проложил светящуюся дорожку в самый темный угол чердака и уперся там во что-то большое и пыльное. Старик проследил за ним взглядом, и брови его удивленно взлетели вверх. Там, в дальнем и темном углу, обросший толстенным слоем пыли и спутанной бородой старой паутины, стоял огромный сундук. Железные обручи с затейливым узором крепко охватывали его казавшиеся необъятными бока, надежно скрепляя массивную крышку. Кованные наугольники тускло и холодно мерцали в лунном свете. Сработан сундук был на славу.

Но странным было то, что старик никогда прежде не видел здесь этого сундука. Хотя и чудовищный слой пыли, и обрывки паутины — все говорило о том, что сундук годами врастал в свое место, Старик готов был поклясться, что когда он поднялся на чердак, сундука там не было.

Медленными осторожными шагами Старик подошел к сундуку и нерешительно, словно опасаясь того, что рука его утонет в пустоте, коснулся кованой железной ручки на крышке сундука. Но нет, никакой пустоты под пальцами не оказалось. Старик ощутил лишь пыльный холод старого железа, к которому долго не прикасалась человеческая рука. И все-таки Старик был уверен, что сундук возник из ничего, возник всего минуту назад вместе со всей пылью и паутиной, и поделать с этой своей уверенностью Старик ничего не мог. «Чертовщина, какая-то», — подумал он и, перехватив ручку поудобнее, рывком откинул массивную крышку…

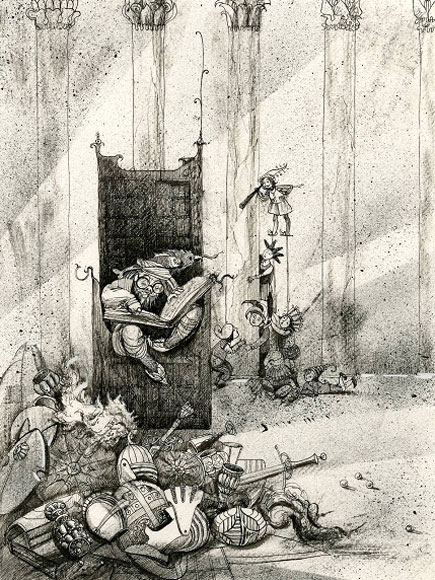

Яркий зеленый свет снопами брызнул в чердачную тьму. Изумрудное сияние колеблющимися волнами вылилось из сундука и повисло в воздухе. Старик невольно отпрянул в сторону и стал изумленно осматривать преобразившийся чердак.

Все, чего коснулись сверкающие зеленые лучи, волшебно изменилось.

Старый Математик с удивлением увидел, что крутые скаты крыши, стропила и балки, перекрещивающиеся над головой, куда-то исчезли, и что он стоит посреди огромной сияющей залы, разделенной посредине рядом колонн из прозрачного белого мрамора. Что прекрасный мозаичный пол залы завален немыслимыми, невозможными предметами: невиданной красоты чеканные серебряные блюда были разбросаны среди рыцарских шлемов, разевающих из-под откинутых забрал чернеющие пасти. Щиты с латинскими девизами и родовыми гербами валялись вперемежку с огромными, толстенными книгами в кожаных переплетах

с золотыми застежками.

Несколько книг были брошены раскрытыми поверх груды витых серебряных кубков, изукрашенных драгоценными камнями и слоновой костью, и легкий теплый ветерок лениво перебирал страницы тончайшего пергамента, испещренные тайнописью колдовских учений. Чуть в стороне, за одной из мраморных колонн семь гномов в потешных колпачках, коротеньких штанишках и маленьких курточках с серебряными пуговицами перешептывались о чем-то испуганными детскими голосами.

А рядом с ними в громадном кожаном кресле скрючился маленький смешной старикашка. На носу его восседали огромные очки с круглыми выпуклыми стеклами, на коленях громоздилась непомерных размеров книга, и старикашка быстрыми суетливыми движениями перелистывал страницу за страницей, бормоча что-то себе под нос тоненьким, писклявым голоском. Потом он вдруг захлопнул книгу, не глядя, швырнул ее в сторону, не вставая с кресла, потянулся куда-то вверх и прямо из воздуха вытащил следующий фолиант.

Брошенная книга тяжело упала на груду кубков, шелестя страницами, съехала вниз, краем переплета ударила один из них, и тот, звеня серебряными боками, подкатился к самым ногам старика. Старик поднял кубок и нимало не удивился, заметив, что тот полон густым тяжелым вином. В прозрачной глубине его вспыхивали и тут же гасли крошечные золотые искорки. От вина шел тонкий, щекочущий ноздри аромат неведомых трав, вобравших в себя зной нездешнего солнца. Старик поднес кубок к губам. Мягкое тепло и волшебная легкость разлились по его телу. Где-то в дальнем далеке тонко и чисто пропели колокола. Звон их, прокатившись клокочущими волнами, медленно растаял в тишине, И тут же тысячи разных звуков ударили в уши Старика, Он услышал тихую плавную музыку, веселый, беззаботный смех и голоса, голоса, голоса. Щебечущие голоса детей, высокие гортанные голоса женщин, чей-то густой, глубокий бас, чей-то срывающийся фальцет и множество шамкающих старческих голосов, беззубо жующих нескончаемые фазы.

Старик отбросил опустевший кубок далеко в сторону и, стремительным шагом подойдя к сундуку, заглянул в его сияющее зеленым светом, гудящее тысячами голосов, разверзшееся нутро…

* * *

За распахнутым в сад окном заря влажным розовым языком слизывала с неба последние звезды. Пожелтевший свет лампы вырывал из утренних сумерек разбросанные по столу листы рукописи. Старик выпрямился в кресле, с удивлением оглядел рассыпанные бумаги, горящую лампу, потер рукой затекшую поясницу. Спать не хотелось. Голова была ясная и легкая, но перед глазами мелькали обрывки то ли странного сна, то ли непонятного видения. Усилием воли Старик смял их и отбросил в небытие, придвинул страницы рукописи, долго всматривался в последнюю строчку. И вдруг мысль, долгожданная и постоянно ускользающая, поначалу еще расплывчатая и неясная, вспыхнула яркой зарницей, обрела четкость и завершенность, повлекла за собой вереницу других, цепляющихся друг за друга, как звенья одной большой, длинной цепи.

Схватив перо, Старик лихорадочно принялся покрывать чистую белую бумагу причудливым узором математических символов. Исчезло вымытое утреннее небо, исчез багрянец зари, исчезло улыбчатое утреннее солнце, неспешно выкатывающееся из-за горизонта, исчез и самый горизонт. Весь мир для Старика теперь был заключен

в стопке бумаги и в покрывающей ее тайнописи формул…

Яркое солнце расплавленным золотым самородком сверкало в голубизне весеннего неба, когда последнее доказательство ровными строчками улеглось на последней странице рукописи. Старик аккуратно положил перо на край бронзовой чернильницы, откинулся в кресле

и сияющими мальчишескими глазами посмотрел на заваленный исписанными бумагами стол, на все еще горевшую лампу, на массивную чернильницу, на разорванные, скомканные листы, валявшиеся под столом и счастливо улыбнулся.

* * *

Ровно в десять Слуга открыл дверь кабинета. «Пожалуйте завтракать», — сказал он скрипучим бесцветным голосом. Старик продолжал неподвижно сидеть в кресле. Неслышными шагами Слуга подошел к столу и, кашлянув, еще раз громко сказал: «Пожалуйте завтракать…» Старик не шевелился. Слуга внимательно посмотрел на хозяина. Старик сидел, откинувшись в кресле, и счастливо улыбался. Он был мертв.

* * *

Весть о смерти Старого Профессора быстро разнеслась по городу. «Господь прибрал чернокнижника», — шептались суеверные горожане и набожно крестились, скрывая довольную улыбку. И только один Лавочник предавался унынию. Не мудрено, — Старик остался должен ему три талера («Подумайте только, целых три талера! И это при моих-то доходах!.. Вот наказал Господь, так наказал!»)

Несколько дней у ворот маленького дома толпились любопытные, потом разошлись и они. Стаей воронья налетели наследники. Алчные глаза и жадные руки обшарили весь дом, осмотрели и ощупали все: от ящиков письменного стола до огромного, и, увы, пустого сундука на чердаке. Но нашлось лишь несколько поношенных сюртуков старомодного покроя, множество книг, да пыльные связки рукописей.

Вскоре нехитрые пожитки старика, вместе с домом и садиком, пошли с молотка. Старинный, окованный железом сундук купил какой-то пожилой иностранец, которого никогда прежде не видели в этих краях. Дом и сад, через подставных лиц, приобрел один зажиточный горожанин, давно исподволь скупавший земельные участки, а книги, за бесценок, достались учителю гимназии. Новый владелец снес домик Старика и еще несколько близлежащих домов, которые вдруг тоже оказались его собственностью, и построил на их месте один громадный и безобразный серый особняк.

Понемногу все в Городе забыли о Старике. Только рыжий разносчик лавочника каждый раз, прохода мимо особняка, вспоминал, что когда-то на месте серой громады стоял маленький домик, похожий на китайский фонарик, а аккуратно подстриженные кусты роз и жасмина разливали тонкий, нежный аромат над посыпанными желтым песком дорожкам крохотного садика.

Однажды, возвращаясь в лавку, мальчишка заметил, как что-то тускло блеснуло в сточной канаве, неподалеку от особняка. Маленький разносчик наклонился и поднял позеленевшую медную пластинку. Если очень всмотреться, то на ней можно было различить выведенное старинными буквами с завитушками слово Professor, а чуть ниже другое, должно быть имя. Мальчишка обтер закрывающую слово грязь, но разобрать имя так и не смог. Он тщательно вытер пластинку и положил ее в карман.

* * *

Прошло много лет, и в Город, нежданной гостью, пришла Слава, ведя за собой Почет и Уважение. Пришла, да так и осталась, надолго поселившись на узких его улицах. Но не готический собор, не развалины старой крепости и уж никак не кривые переулки и мрачные особняки снискали ему известность. Жизнь Гения, подобно зарнице, ярким огнем осветила маленький городишко. И заезжие туристы внимательно слушали рассказы всезнающих гидов о том, как Великий Математик, окруженный любовью и благоговейным почитанием сограждан, создавал здесь свои бессмертные творения. Гиды не упускали случая показать туристам старинный собор, в гулком полумраке которого набожный ученый не раз преклонял колени, потом проводили пеструю, многоязычную толпу по кривым и узким улицам, которые, конечно же, помнили, как по ним ступали башмаки Гения. И, наконец, остановившись у огромного серого дома, гиды, придав голосу значимость и торжественность, соответствующие моменту, говорили, что здесь Великий Ученый провел свои последние годы и именно здесь он сделал свое последнее, самое великое открытие, завершившее труд всей его жизни. Туристы с уважением смотрели на безобразную громаду особняка и щелкали затворами фотоаппаратов.

февраль–апрель 1974 г.

Прошло много лет, и в Город, нежданными гостями, пришли Достаток и Слава, ведя за собой Почет и Уважение. Но не готический собор, не развалины старой крепости и уж никак не кривые переулки и мрачные особняки снискали ему известность. Один из городских мальчишек, один из тех бедолаг, кто уже с детства вынужден сам зарабатывать себе на хлеб тяжелым, недетским трудом, за который платят медные гроши, несмотря на тяготы жизни, сумел поступить в гимназию, потом, в столичный университет, стал магистром химии. Потом этот молодой Магистр создал дешевый и яркий текстильный краситель. У Магистра Химии оказалась недюжинная деловая хватка. Он вернулся в родной Город и открыл фабрику по производству красителя. Потом еще одну и еще одну…

К старости Магистр владел уже целой текстильной империей, превратив Город в ее столицу.

А при чем же здесь Старый Ученый? Что стало с его трудами? Где его заслуженная слава?

Увы, увы, увы. Старый Ученый здесь абсолютно ни при чем. Труды его затерялись, а о нем самом совершенно забыли. Как будто его никогда и не было на свете. И заслуженная посмертная слава его не нашла. Да и нужна ли она, посмертная слава?

Правда, говорят, что у Магистра Химии, талант и энергия которого преобразили Город, на письменном столе всегда стояла оправленная в строгую рамку из мореного дуба странная бронзовая табличка. Если очень всмотреться, то на ней можно было различить выведенное старинными буквами с завитушками слово Professor, а чуть ниже другое, должно быть имя. Но имя настолько стерлось, что прочитать его уже было нельзя.

Впрочем, сам я этой таблички не видел. А то, что об этом говорят… так мало ли что говорят про знаменитых людей.

июнь 2010 г.

Это было давным-давно, это было за тридевять земель, в тридесятом царстве…

Так обычно начинаются сказки. Эта сказка начнется иначе. Она начнется иначе, потому что неважно, где и когда это было. Неважно даже — было ли это вообще. Важно что-то совсем-совсем иное.

На опушке Леса стоял Дуб. Это был очень старый, дуплистый дуб, настоящий лесной патриарх. Цепкие скрюченные корни его проникали глубоко-глубоко вниз, в самые потаенные пласты черной лесной земли, а могучие узловатые ветви, казалось, доставали до самого неба.

В дупле Дуба жил старик Филин. Филин был очень стар, почти так же стар, как и Дуб. И они очень любили друг друга. Любили той любовью, которую знают только старые-старые старики, многое повидавшие на своем веку и многое позабывшие.

В серые осенние вечера, когда набухшее сыростью небо нескончаемо сыплет то ли мелким дождем, то ли крупной водяной пылью. Когда ветер разбойничьим свистом срывает

с деревьев их роскошный золотой и багряный наряд. Когда белесые клочья тумана выползают невесть откуда и растекаются по всему Лесу. В такие вечера Дуб, шелестя листьями, рассказывал филину ветхозаветные лесные предания, которые никто кроме него уже не знал и не помнил, а Филин молчал и слушал, как умеют слушать лишь те, кто сам многое может рассказать.

Но главное свое сокровище Дуб прятал не в дупле, не в хитросплетении ветвей, а в маленькой пещерке, которую весенние ливни когда-то вырыли меж его корней. Теперь в этой пещерке стоял крошечный замок. Его сверкающие стены казались сложенными из затвердевших росинок, вобравших в себя солнечные лучи и запах лесных трав, а островерхая крыша — из одного большого кристалла горного хрусталя. Замок искрился и переливался всеми цветами радуги. Многоцветные крылья бабочек, развешенные в его залах и переходах, превосходили красотой драгоценные гобелены, а тихая музыка, которая порой доносилась из широко открытых окон, заставляла замолкать цикад и беззаботно щебечущих птиц.

Хозяйкой этого замка была маленькая лесная фея. Если Вам кто-нибудь скажет, что феи не живут в замках, что их дом — ветви деревьев, зеленый ковер лесных трав или тонкие стебельки и нежные венчики полевых цветов. Если кто-нибудь скажет Вам это, не верьте ему. Феи живут в крошечных замках. Просто — замки свои они прячут в укромных местах, потому что замки эти хрупкие и воздушные, как сами феи. А ведь такой замок не поставишь на открытом месте, где его будут обдувать ветра, заливать дожди и засыпать снега.

В сказках феи, обычно, бывают маленькими лесными королевами. Не верьте этим сказкам. Просто и в сказках люди смотрят на мир своими, человечьими глазами. Поэтому мотыльки в их сказках — хозяева цветов, эльфы, крошечные эльфы — полянок, на которых растут эти цветы, Феи — леса в котором они живут, а всем миром владеет Господь Бог.

Но разве кто-нибудь властен над лесным цветком? Разве дано кому-нибудь право сказать о солнечном луче, дробящемся в зеленой листве, — это мое, не смейте это трогать!? Разве шелест трав, густой лесной воздух, пушистые белые облака и тяжелые грозовые тучи, разве плеск ручейка и гром водопада, тихая грусть звездной ночи и звонкая радость солнечного дня, разве все это может иметь владельца?!

Маленькая Фея не была лесной королевой. Она была маленьким лесным духом, духом, способным творить добрые чудеса. Духом, который больше всего на свете любил ранние утра. Ранние утра, когда весь Лес еще спит, и только Заря уже проснулась и принялась смывать с неба ночную тьму. Ранние утра, когда можно незаметно наполнить опустевшие чашечки цветов сладким нектаром, напеть спящему жаворонку новую утреннюю песню, помочь маленьким упрямцам-грибам пробиться сквозь слой прошлогодней листвы, вылечить заболевшего обжору-бурундука. Да мало ли что можно сделать в тот утренний час, когда Заря уже проснулась, а весь Лес еще спит?

Множество тайн леса, тайн больших и тайн малых, тайн грустных и тайн веселых, тайн зеленого лета и тайн ослепительной зимы знала Фея.

Она знала, как растут травы и зачем расцветают цветы, она знала, отчего еж утыкан иголками и почему медведь, сладко посапывая, спит всю зиму. Она знала, о чем скрипучими старческими голосами переговариваются сосны, покачивая в такт словам своими длиннотелыми стволами, и о чем шуршащим шепотом судачат осинки.

Даже то, что под корнями Старого Дуба лежит тяжелый, стянутый железными обручами сундук. Что в незапамятные времена схоронил его там от чужих жадных рук человек, которому не суждено уж было за ним вернуться. Что под полуистлевшей крышкой сундука меж серебряных кубков, полных драгоценных камней, рассыпаны тусклые золотые монеты старинной чеканки и тяжелые литые украшения. Даже эту тайну леса знала Фея. И все-таки,.. и все-таки многие его тайны были неведомы Маленькой Фее. Потому что всего знать нельзя, даже в сказках. Потому что, если ты все узнал и все изведал, то зачем тогда жить на белом свете?

Каждое утро приносило Фее множество своих утренних тайн, и весь день уходил на то, чтобы эти тайны раскрыть. А к вечеру оказывалось, что тайн нимало не убыло, ибо каждая раскрытая тайна уходила не иначе, как оставив себе на смену десяток других, еще не раскрытых.

И, устав от порхания по лесу, от великого множества раскрытых и нераскрытых тайн, Фея забиралась на могучие узловатые ветви Дуба и тихо слушала их неторопливый разговор с Филином. А потом, утомившись от старческой мудрости, сбегала вниз и исчезала за хрустальными воротами замка. Мохнатые трубачи-шмели серебряными фанфарами возвещали всему Лесу об открытии бала. И эльфы слетались под хрустальные своды, чтобы до утра кружиться по залам под плавные волны музыки.

* * *

Случалась ли Вам замечать те хмурые, ненастные дни, что бывают в самом конце лета? Еще вчера ярко светило солнце, и совсем не верилось, что где-то рядом притаилась осень и только и ждет удобного случая, чтобы вступить в свои права. А сегодня туманы выползли из болотистых низин, небо затянуло грязными хлопьями низких облаков, и хотя Вы твердо знаете, что там, за облаками, сверкающее солнце тонет в бездонно-голубом небе. Хотя Вы уверены, что, быть может, уже завтра веселый ветер разорвет, разбросает серые облака, и солнце радостно и ярко будет вновь светить миру. Хотя Вы все это знаете, на душе все-таки грустно. Лето уже прошло, а осень еще не наступила. Это сумерки, сумерки лета. И еще по-летнему теплый, но уже по-осеннему влажный ветер вместе с каплями дождя приносит множество мыслей. Грустных мыслей сумерек.

Был именно такой сумеречный день, и Фее было грустно. С утра она бродила по лесу, слушала, о чем говорят птицы, бабочки, цветы и деревья, шептала им ласковые, теплые слова. Но слова эти тонули в ватных волнах тумана, и Фее становилось все грустнее и грустнее. Птицы были неразговорчивы. Бабочки попрятались, оберегая нежные крылышки от влаги. И все они вздыхали о том, что лето уже прошло, что впереди дождливая осень и снежная, холодная зима. А помочь своим друзьям Фея ничем не могла. Потому что даже в сказках феи не в силах сделать так, чтобы лето никогда не кончалось.

К вечеру небо, весь день копившее влагу, как скряга золотые дукаты, брызнуло на лес дождем. Но не бурным, неистовым летним дождем с гремящими вспышками молний и голубыми раскатами грома. Тем дождем, что хлещет и хлещет плотными тугими струями и, вдруг, и, сразу, обрывается. И вот его уже нет. Только запоздалые капли, крупные и редкие, еще падают из голубого уже неба.

Нет, это был мелкий, совсем осенний дождичек, маленькими каплями бесконечно сочащийся из рваных серых облаков. Скучный серый сумрак окутал хрустальный замок, и, выпорхнув из него, Маленькая Фея спряталась от дождя в дупле старого Дуба. Она сидела в самой его глубине, подобрав под себя крошечные ножки в башмачках из розовых лепестков, и слушала какую-то необыкновенно веселую историю, которую ухающим голосом рассказывал Филин, смешно покручивая ушастой головой. Но мысли Маленькой Феи были где-то далеко-далеко. И оборвав свой рассказ на полуслове, Филин замолчал, потому что он был мудр и умел видеть не только глазами.

Так они долго сидели молча, думая каждый о своем, и вдруг Фея спросила: «Послушай, Филин, ты стар, ты мудр, и нет такого вопроса, на который ты не знал бы ответа. Почему мотыльки ясным весенним днем вьются над цветами и шепчут им тихие нежные слова? Я много думаю об этом и никак не могу понять, в чем смысл этих слов. Я не могу понять, почему глухарь — птица чуткая и пугливая, порой, закрыв глаза, начинает петь какую-то свою, великую Песню и уже не слышит кроме нее ничего на свете. А как-то я видела, как два оленя — два стройных, тонконогих красавца — с дикой яростью бросались друг на друга. И ветвистые их рога скрещивались с сухим страшным треском, и ненависть горела в их налитых кровью глазах. И кажется мне, что за всем этим стоит большая, великая Тайна, что это и есть самая главная Тайна Леса. Ты должен что-то знать об этом, Филин, ведь ты стар, ты мудр, и нет такого вопроса, на который ты не знал бы ответа».

И опять шуршащая тишина дождя заполнила дупло. Фея терпеливо ждала, а Филин только крутил ушастой головой и молчал.

— Да, я стар, я многое повидал и многое изведал, и я могу ответить тебе, — наконец заговорил он, — ты права, Маленькая Фея, есть во всем этом Великая Тайна, есть Великая Сила, которая движет всем живым, которая заставляет мотыльков шептать цветам нежные слова, пугливых глухарей терять осторожность, а красавцев оленей сшибаться в смертельной схватке. И имя этой Силе Любовь.

— Любовь.., лю-бовь, — протянула Фея, — а что это такое? Почему даже глупые бабочки-поденки знают смысл этой тайны, и почему он неведом мне, ведь я знаю куда больше них, ведь я живу в Лесу целую вечность?

— Видишь ли, — вздохнул Филин, — чтобы понять, что такое Любовь, надо её изведать.

— Так почему же за столько лет я так и не смогла этого сделать?

— Ты не можешь никого полюбить, — опять вздохнул Филин. — Любить могут лишь те, у кого в груди бьется живое, жаркое сердце. Тот, кто создал этот мир, дал тебе бессмертие, но он был скуп и ничего не давал просто так. Он взял взамен твое сердце. Прижми руку к своей груди, ты не услышишь живых сильных его ударов. Он отнял у тебя Любовь, дав тебе бессмертие, но кому нужно бессмертие, если за него надо платить такую цену?! — И глаза Филина блеснули злым колючим огнем. — Лишь люди знают настоящую Любовь, ту, из-за которой только и стоит жить на свете, и за которую не жалко умереть. Потому что за великую свою Любовь они расплачиваются великими страданиями, ибо ничто в этом мире не дается даром. — И вновь холодное, льдистое пламя блеснуло в неподвижных глазах старика.

Филин говорил что-то еще, но Фея уже не слушала его. Она вспомнила, как однажды в Лес ворвались люди. Лица одних были искажены ужасом и отчаянием, других — яростью и злобой. Их руки дымились чужой алой кровью, и смерть огненными звездами рассыпалась по Лесу, раздирая спеленутый запахом хвои воздух на гремящие, грохочущие куски. Звери и птицы в страхе попрятались и разбежались. И долго еще потом расползался по лесу тяжелый приторный запах — запах Смерти.

«Нет, — подумала Маленькая Фея, — люди злые. Я не хочу знать их человечьих тайн. Это злые тайны».

* * *

А на следующий день тучи рассеялись. Опять светило солнце. Опять весело щебетали птицы. Опять радостно и легко стало у Феи на душе, потому что на душе не может быть скверно, когда светит солнце и поют птицы.

А потом зарядили настоящие осенние дожди, и у Маленькой Феи появилось множество забот: надо было помочь бабочкам и стрекозам найти укромные уголки, где можно было бы спрятаться и проспать до весны, надо было проводить одних птиц и встретить других, надо было,.. но разве перечислить все те дела и заботы, которые появляются с приходом осени?

А потом вдруг опять наступили теплые дни, и, серебрясь на солнце и путаясь в ветвях деревьев, по лесу полетела паутина…

И снова пошли дожди… И выпал снег… И растаял… И выпал опять… И пришла зима…

И минуло время… Год ли, десять ли лет, или быть может сто. Трудно сказать, время порой бежит удивительно быстро…

Но вот, однажды, в Лес пришел человек. Пришел и остался. Минул день, два, неделя. Человек не расставлял силков, не рыл волчьих ям, не таился по ночам у проезжих дорог, сжимая в руках оружие. И неясно было, что нужно ему в Лесу, и зачем нарушил он лесной вековечный покой.

Мудрено ли, что Маленькая Фея стала тиха и задумчива? Впервые человек пришел в Лес и не принес с собой зла. Да и очень уж странен был этот человек. Лицо его, обожженное нездешним солнцем, было молодо и красиво, а густые кудри, спадавшие на плечи, серебрились сединой, И страшный глубокий шрам рассекал его высокий лоб и тянулся по левой щеке к самому уху. И на изуродованном этом лице черным огнем горели глубоко запавшие огромные и мудрые глаза.

И стоит ли удивляться тому, что однажды вечером, когда странный лесной гость, присев на ствол поваленного дерева, достал кисет и огниво, у самых своих ног он увидел крошечную девушку в длинном белом платье с золотой короной на голове, из-под которой выбивались упрямые локоны.

— Здравствуй, Маленькая Фея! — ласково сказал Человек, нимало не удивившись, — Здравствуй, Маленькая Фея! Я давно уже ждал тебя, — и улыбнулся одними глазами.

И, наверное, он сказал те единственные слова, которые нужно было сказать. Потому что Фея, готовая исчезнуть с тем, чтобы никогда больше не появляться, вместо этого улыбнулась в ответ и осталась с незнакомцем.

И этот вечер был совсем не похож на те бесчисленные вечера, что Фея проводила в Лесу. Не было в этот вечер ни веселой болтовни с птицами и цикадами, ни вечернего бала в хрустальном дворце, ни даже рассказов Старого Филина. Зато были дальние страны и жгучее солнце. И ярко-зеленые пальмы, и орехи, в которых под твердой скорлупой вместо сухой сердцевины плескалось молоко. И королевские галеры, где гребцов тяжелыми цепями приковывают к веслу, и десятки людей многие месяцы проводят в темных и затхлых трюмах и слышат лишь мерные удары барабана, задающего ритм, да скрип уключин, да матросскую брань, да щелканье бича.

И Фея узнала, как гремят пушки и свистят ядра. Как страшно кричат прикованные к веслам гребцы, когда горькая морская вода захлестывает трюмы и корабль медленно погружается в морскую пучину. И как славно пляшут в воздухе вздернутые на рее негодяи. И как вольный ветер свободы раздувает паруса…

И долго-долго тянулся этот вечер, столь непохожий на все другие. А потом был еще один вечер и еще, и еще один. И много-много вечеров. И не для одной только Феи пели теперь цикады, и кружились в танце маленькие эльфы.

И часто ночью, оставшись одна, Маленькая Фея прикладывала руку к груди. Не застучит ли там горячими ударами сердце? Но нет, пусто было у нее в груди. И почему-то от этого Фее становилось очень грустно, и она спешила к Старому Филину.

— Филин, старый, добрый Филин, — тихо-тихо шептала тогда Фея, — ты стар, ты мудр, ты все знаешь. Я хочу, чтобы и у меня было сердце. Скажи, что я должна для этого сделать? Ведь не бывает же так, чтобы сделать было ничего нельзя!?

Но Филин только молча крутил головой. Может быть с годами он стал глуховат и не слышал Маленькой Феи, а может быть есть такие вопросы, на которые лучше не знать ответа…

Совсем немного осталось мне рассказать в этой грустной и правдивой сказке. То ли Филин решил, что он не вправе таить от Феи то, что знает, то ли не один Филин был стар и мудр, а ведь мудр — это еще не всегда значит добр. Так ли в самом деле это важно?

Важно то, что настал такой вечер, когда Маленькая Фея бежала по лесу. Ветер трепал ее пушистые волосы и мял ее самое нарядное платье, сотканное из первых утренних лучей и звездного света. Ветер раскачивал ветви деревьев и гнал по небу тяжелые тучи. А Маленькая Фея бежала по лесу, не разбирая дороги, не слыша свиста ветра, не видя черных туч. Она бежала к тому, кто ждал ее на опушке у Старого Дуба, и в груди ее жарко и неровно билось живое горячее сердце.

И была ночь. Но о ней я ничего не могу рассказать. Потому что это их ночь. И она навсегда останется их. И большего здесь не скажешь…

А утром, когда Человек проснулся, не было с ним Маленькой Феи. И тщетно метался он по лесу и звал ее. Никто-никто, ни птицы, ни стрекозы, ни цикады, ни даже маленькие эльфы, – никто не знал, куда исчезла Фея. И никто, никогда ее больше не видел.

* * *

Вот и вся сказка… Хотя нет, не вся. Я забыл рассказать, что в то утро рухнул старый Дуб, беспомощно вздыбив вверх узловатые, скрюченные корни. Рухнул, похоронив навек крошечный замок со стенами из затвердевших росинок и крышей из кристалла горного хрусталя. Рухнул, и цепкие его корни выворотили из земли истлевший сундук. И холодное тусклое золото рассыпалось по влажной земле…

А к вечеру на опушке, рядом с поваленным Дубом расцвели маленькие неяркие цветы с голубыми венчиками и едва уловимым запахом. Люди называют их незабудками. Расцвели и цветут там с тех пор каждый год.

март 1974 г., май 1976 г.

Это будет сказка о Короле, о Премьер Министре и о Шуте, о шуте, который всегда носил маску. «Что же здесь удивительного? — спросите Вы. — У многих королей бывали премьер-министры, а уж маски-то носили не только шуты». И все-таки, это будет совсем особенная сказка. Сказка о Короле, который был очень беден и все-таки был очень богат. Сказка о Премьер Министре, который был всегда прав и все-таки часто ошибался. Сказка о Шуте, который всегда носил маску и все-таки… Впрочем, то, что случилось с Шутом, Вы узнаете в самом-самом конце. Потому что именно об этом и будет сказка.

Ну вот, теперь Вы уже знаете чем, вернее кем кончается сказка. А начинается… Ну конечно же, начинается она с Короля. С кого же еще может начинаться сказка, в которой участвует Король?

Итак, Король. Он был очень беден, наш Король. Королевство его было так мало, что его нельзя было найти даже на самой большой карте мира. Ему просто не досталось там места, потому что всю карту занимали королевства других королей. И когда Придворный Географ нашего Короля захотел нарисовать на ней Королевство, то не смог отыскать ни единого свободного клочка. Вот до чего маленьким королевством правил Король!

Я ничего больше не скажу о Придворном Географе. Он случайно проскользнул в сказку. Ведь сказка совсем не о нем. Сказка о счастливом Короле, о мудром Премьер Министре и о Шуте с бубенчиками из осколков лунного луча. И именно эту сказку я сейчас продолжаю.

Королевство нашего Короля было до того мало, что государственная граница проходила по двору Большого Королевского Замка. Замок назывался Большим не потому, что был еще и Малый Королевский Замок, а потому, что короли должны жить в больших замках. На то они и короли.

Но как ни мало было Королевство, все в нем было так же, как в бывает в самых больших государствах, и даже лучше. В самом деле, у Королевства была государственная граница, был Королевский Замок, был Король, мало того — было Королевское Правительство, Королевская Казна и целых три Королевских Печати: Большая Королевская Печать величиной с глубокую тарелку — для Очень Важных Документов, Малая Королевская Печать, величиной с чайное блюдце — для не очень важных документов и Крошечная Королевская Печать величиной с горошину — для совсем пустячных бумаг, потому что даже самая никчемная бумажка должна быть скреплена печатью, если она побывала в королевских руках.

И Король ничуть не беспокоился, что страна его столь мала: напротив, это было очень удобно. В гости к соседям-монархам он мог ходить пешком, а чтобы проверить, хорошо ли справляется Пограничная Служба в государстве, Король просто выглядывал из окна Замка во двор.

Но хотя Королевская Казна была пуста, хотя Большой Королевской Печатью уже много лет подряд скреплялись только Королевские Долговые Расписки, хотя, чтобы поохотиться, Королю приходилось отправляться в гости к одному соседу, а чтобы поудить рыбу — к другому. Хотя казалось, что любой бродяга-нищий был богаче Короля, это было не так. Король был богат. Король был очень богат. Пусть другие государи имели золото и брильянты, пусть леса их были полны дичью, а реки и озера рыбой, пусть казна их была неисчислима, а власть беспредельна, все-таки наш Король был много их богаче. Он был много богаче всех других королей. У каждого короля есть золото и брильянты, поля и реки, леса и озера. У одних больше, у других меньше, но Сокровище Короля было только у него одного, и никто другой не имел ничего похожего. И этим Сокровищем был… Придворный Королевский Шут!

«Позвольте, — скажете Вы, — вот так сокровище!? У королей всегда бывали шуты, а некоторые монархи так любили посмеяться, что каждый придворный у них щеголял колпаком с бубенцами». И если вы скажете так, то, конечно же, будете правы. Но прав и я — Королевский Шут был подлинным сокровищем, и другого такого не было на свете. Чтобы посмотреть на Шута, к Королю приезжали гости из самых дальних заморских стран. И им было на что посмотреть! Многие гости привозили с собой шутов, чтобы Придворный Шут научил их своему волшебному искусству. И Шут учил. Из плохих шутов они становились посредственными, из посредственных — хорошими, из хороших делались замечательными. Но все-таки,..

все-таки все они оставались обыкновенными шутами, которые могли только смешить людей. Одни лучше, другие хуже. А Придворный Королевский Шут был другим. Он был Придворным Королевским Шутом, и этим все сказано.

При виде Шута люди забывали свои беды, свои несчастья и обиды. На хмурых лицах вдруг появлялись веселые улыбки. Руки, стискивавшие рукояти кинжалов, разжимались, и враги становились друзьями, стоило им увидеть Шута, а друзья начинали понимать, что есть в мире нечто важнее золота и брильянтов, прочнее булатной стали, надежнее, чем каменная скала, на которой стоял Королевский Замок.

Казалось, что Шут уносил их в далекую, но странно знакомую страну, в которой улыбка ценилась дороже сапфиров, а заливистый смех дороже всего злата мира. Им начинало казаться, что сейчас, вот сейчас они узнают Великую Тайну, раскрыв которую они навсегда обретут счастье. И в это мгновение… И в это мгновение Шут исчезал. Только слышно было, как волшебным звоном звенят его бубенцы, да соловьи захлебываются чернотой летней ночи.

А еще у Короля был Премьер Министр. Замечательный, необыкновенный Премьер Министр, Министр, хотя бы потому, что других министров у Короля не было. Поэтому Премьер Министр был еще и министром финансов, и министром иностранных (а заодно и внутренних) дел, и министром торговли (тоже, как внешней, так и внутренней), и министром здравоохранения, и… и прочее, прочее, прочее.

И Премьер Министр прекрасно справлялся со столь многочисленными обязанностями. Он говорил, что работает даже лучше и быстрее, чем иной кабинет, состоящий из множества министров с портфелями, министров без портфелей, товарищей министров, секретарей товарищей министров, секретарей секретарей товарищей министров… и многих, многих других. При этом правительство ругает оппозицию, оппозиция ругает правительство, а каждый министр обливает грязью всех остальных и утверждает, что кабинет держится исключительно на нем одном. Ничего похожего не было в нашем Королевстве, так как Премьер Министр действительно великолепно управлялся с государственными делами.

Как министр финансов он составлял проект королевской долговой расписки, как хранитель королевских печатей одним движением руки совершал чудо превращения проекта в документ, а как министр иностранных дел отправлял его заморским ростовщикам.

И все это он свершал без единой задержки, не вставая из-за своего Письменного Стола. Но самое главное — это то, что ни Министр Финансов, ни Министр Иностранных дел, ни даже хранитель королевских печатей — никто никогда ни в чем не перечил Премьер Министру. А если у правительства совсем нет оппозиции, то это означает, что правительство всегда право, и что все государственные дела вершатся наилучшим образом. Вот какой замечательный Премьер Министр был у Короля!

Никто не знал, как и когда он появился в Королевстве, но старые-старые старики, которые еще помнили Королевство большим и сильным, говорили, что когда они были безусыми юнцами, Премьер Министр был уже таким же лысым и тощим Премьер Министром, каким он был сейчас. При этом старики оглаживали длинные седые бороды, как любят делать старые старики, вспоминая о днях своей безусой юности. А когда однажды Король спросил об этом у Премьер Министра, тот сказал в ответ, что короли приходят и уходят, а премьер-министры остаются, и засмеялся своим мягким негромким смехом, который почему-то всегда напоминал Королю бульканье яда в большой замшелой бутыли.

Король ничего не понял из этого ответа, но больше спрашивать не стал. Он вообще не любил о чем-нибудь спрашивать Премьер Министра. Потому что в ответ на любой вопрос Премьер Министр сухим и скрипучим, как старая змеиная кожа, голосом начинал говорить длинные округлые фразы, в которых обязательно всплывали и пустая королевская казна, и просроченные долговые расписки, и плохая пограничная и таможенная службы, и великое множество других государственных дел. Все эти дела цеплялись друг за друга, как головки репейника. Все они оказывались плохи, а это, в свою очередь, было большим счастьем, потому что если бы не неимоверные усилия Премьер Министра, то не было бы вообще никаких дел, потому что все давным-давно бы рухнуло, и не было бы уже ни Королевства, ни Короля, ни, даже той скалы, на которой стоит Большой Королевский Замок.

Король переставал понимать, о чем идет речь, забывал, о чем он спрашивал, и мечтал только об одном: чтобы земля разверзлась у Премьер Министра под ногами и поглотила его, вместе со всеми округлыми фразами и государственными делами. Но земля не разверзалась.

Теперь Вы легко поймете, почему Король упразднил издревле принятые при Дворе ежевечерние доклады Премьер Министра. Но если Король не идет к Государственным Делам, то Государственные Дела должны сами найти Монарха. И посему, каждое утро вместе с чашечкой ароматного кофе Король стал получать толстенный пакет, опечатанный множеством печатей из цветного воска и сургуча. Среди них были Большая Королевская Печать, Малая Королевская Печать и еще какие-то совершенно неизвестные Королю печати. Пакет заключал в себе все те же доклады, но теперь они были изложены в письменном виде.

Не вскрывая пакет, Король уже знал, что под сургучными печатями притаились знакомые округлые фразы, которые только и ждут удобного случая, чтобы наброситься на него. И уж тогда никакими силами отделаться от них не удастся. Король принимал пакет из рук камердинера, а когда придворные почтительно удалялись, быстро прятал его в ящик стола, так и не сломав множество печатей из цветного воска и сургуча.

И все-таки, несмотря ни на что, Король был счастлив. Он был счастлив, потому что премьер-министры, говорящие длинные скучные фразы, просроченные долговые расписки, дипломатические приемы, на которых видишь одно, говоришь другое, а думаешь третье, словом, все то, что так или иначе связано с делами государственной важности, так же неотделимо от королей, как шило и дратва неотделимы от сапожника. И короли привыкают к этому так же, как трубочисты привыкают к печной саже и копоти. А то, к чему ты привык, уже не может тебе докучать.

Но Король никак не мог привыкнуть к своему Шуту. И это было прекрасно, потому что радость, к которой привык, уже не может радовать.

А к Шуту, действительно, нельзя было привыкнуть, ибо он менялся прямо на глазах. То он был толст, как будто проглотил перину, то становился тощим и легким, как пушинка, и казалось — его длинные ноги ступают не по каменному полу Замка, а прямо по воздуху. Но проходило мгновенье, и Шут опять становился другим. И не было в Замке того, кто бы дважды видел Шута одинаковым.

Но самым чудесным чудом были маски Шута. Он делал их сам, запершись в своей коморке, в которую никогда никого не пускал. Никто не видел Шута без маски. И каждая новая маска была лучше предыдущей. Лишь бубенчики на его колпаке всегда оставались одними и теми же. И всегда они звенели одним и тем же волшебным звоном.

— Послушай, Шут, — спросил как-то Король, — почему твои бубенцы звенят так мелодично?

— Ваше Величество, — ответил Шут, — однажды я увидел, что лунный луч упал на мраморные ступени Вашего Замка и с тихим звоном разбился на тысячи осколков. Я собрал эти осколки, и теперь они звенят на моем колпаке.

«В самом деле, — подумал Король, — наверное, именно так, как его бубенцы, звенел бы лунный луч, разбиваясь о белый мрамор». Я не знаю, что подумал Премьер Министр, потому что мысли Главы Кабинета всегда имеют Государственную Значимость, а то, что имеет Государственную Значимость, должно оставаться в тайне. Поэтому я не знаю, что подумал Премьер Министр. Я знаю только, что он зевнул и сказал, что никогда не слышал, чтобы лунные лучи могли звенеть, а самый приятный на свете звон — это звон золотых дукатов. И, когда он говорил о дукатах, в глазах его мелькнул отблеск того холодного мертвого огня, которым горят звезды в студеную зимнюю ночь.

А Шут?.. Шут только улыбнулся, и колокольчики на его колпаке зазвенели тихо и нежно.

* * *

Вот так изо дня в день, из года в год текла жизнь в Большом Королевском Замке, пока однажды (в сказках, как и в настоящей жизни, все самое главное случается неожиданно),.. пока однажды Король не отправился побродить по аллеям Королевского Парка. Осенний вечер мягким черным бархатом окутывал землю, а огромные яркие звезды с тихим шелестом роняли длинные лучи на дорожки Парка.

Король медленно брел по Парку, погруженный в свои королевские думы, сворачивая из одной аллеи в другую и вдруг едва не столкнулся с длинной костлявой фигурой. «Добрый вечер, Ваше Величество, — проскрипел Премьер Министр, — это большая удача, что я встретил Ваше Величество».

Вечер действительно был очень хорош, но свою встречу с Главой Кабинета Король почему-то не считал большой удачей. А длинные цепкие пальцы уже почтительно поддерживали Короля за локоть, и вместо птичьего щебета в его уши лезли слова о том, что только что получено письмо от Его Превосходительства Господина Денежного Мешка. Что Его Превосходительство Господин Денежный Мешок почтительнейше напоминает Его Величеству, что в соответствии с пунктом «к» параграфа 164 Действительного королевского уложения о должниках и долговых обязательствах…

Король кивал головой и пытался отыскать в ветвях деревьев ту птичку, которая только что так чудесно пела.

— … что основывается на пункте «ф» параграфа 235 вышеупомянутого Уложения, а так же параграфа 48 Сборника дополне…

Птичку найти нe удалось. Может быть она улетела, а может быть затаилась в листве. Король перевел взгляд на небо. Там, в черной его вышине, умирали звезды, и грустным дождем падали вниз. Должно быть, они уронили на землю слишком много лучей и им нечем стало держаться на бархате ночи, но Королю казалось, что все вокруг разбегалось и пряталось, заслышав голос Премьер Министра.

— … Кроме того, совершенно возмутительным является то, что он постоянно меняет маски.

— Что, что? — переспросил Король, потому что вдруг почувствовал, что Премьер Министр говорит не о бесчисленных параграфах уложений и кодексов, а о чем-то другом. Это было так необычно, что Король удивился.

— Так что Вы сказали?

— Я осмелился обратить внимание Вашего Величества на возмутительное поведение Придворного Королевского Шута. Он постоянно меняет свою внешность, а лицо его постоянно спрятано под маской! Только ложь многолика. Правде незачем скрывать свое обличье, как бы ни было оно безобразно. Мой долг следить за тем, чтобы ложь не могла переступить порог Большого Королевского Замка. Ваше Величество, прикажите Шуту снять маску.

— Ну, если Вы на этом настаиваете, — кивнул головой Король. Он не любил спорить с Премьер Министром.

* * *

В ту же ночь для развлечения заморских гостей был устроен бал. Самая большая зала Королевского Замка, украшенная дорогими гобеленами, оружием и щитами с гербом Королевского Дома была убрана живыми цветами. Тысяча свечей, горевших в серебряных канделябрах, наполняла залу светом и запахом нагретого воска. Музыка мягкими волнами струилась по ней и кружила танцующие пары.

Все было чудесно на этом балу. Но, конечно, самым чудесным чудом был Шут. Глядя на него, Король забыл обо всем на свете. Но если короли имеют право что-то забывать, то премьер министры обязаны помнить все.

В самый разгар веселья музыка внезапно смолкла, оборвавшись на полуфразе, и осколки ее разбившихся волн исчезли в пыли гобеленов и шорохе бальных платьев. В наступившей тишине негромкий, скрипучий голос Премьер Министра прозвучал подобно пушечному грому. Глава Кабинета зачитывал новый Королевский Указ.

— Мы, Король, с сего числа и до скончания дней его запрещаем Придворному Королевскому Шуту ношение масок, полумасок, а также предметов, приравниваемых к ним, и скрывающих лицо означенного Шута, от взора Нашего Величества, ибо ничто в Королевстве не должно быть сокрыто от глаз Монарха.

И с этими словами Премьер Министр сорвал маску с лица Шута… Громко и отчаянно звякнули бубенцы,.. и Шут исчез.

Но не он один! Да, да, да! Вы все совершенно правильно поняли. Исчез и Премьер Министр. Никто не мог понять, как это произошло. Только что оба они стояли друг против друга в самом центре залы, со всех сторон окруженные толпою придворных… И вот их нет…

Что было дальше?.. А этого я Вам не скажу. Я рассказал Вам только то, что обещал рассказать. А дальше,.. дальше уж вы сами.

март–апрель 1973 г., февраль 2005 г.

Фрагменты автобиографий

из Предисловия к несостоявшемуся японскому изданию

Я родился на переломе прошлого века — 1 января 1951 года в селе Даурия, в Российском Забайкайле, в 240 км от китайской границы, где мой отец, офицер Советской армии, проходил службу. В 1954 году отец поступил в военную академию в Ленинграде, семья переехала в Город на Неве, и больше я в Забайкайле не бывал. Пока отец оставался кадровым военным, семья много ездила по стране, осев, в конце концов, в маленьком старинном подмосковном городке Дмитров.